Пример решения задачи по подбору минимальных размеров балки прямоугольного поперечного сечения, обеспечивающих её необходимую прочность.

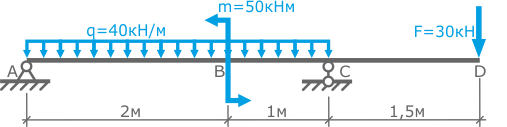

Задача

Для заданной стальной балки подобрать размеры прямоугольного поперечного сечения по условию прочности.

Соотношение сторон сечения h=2b (h – высота, b – ширина).

Полученные размеры принять согласно ГОСТ 6636.

Допустимые напряжения для материала балки [σ]=160МПа.

Другие примеры решений >

Помощь с решением задач >

Решение

Предыдущие пункты решения задачи:

- Определение опорных реакций

- Построение эпюр внутренних поперечных сил и изгибающих моментов

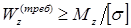

- Расчет момента сопротивления сечения балки по условию прочности

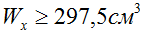

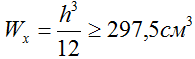

Минимально необходимый расчетный момент сопротивления сечения балки составил

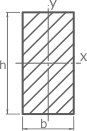

В случаях, когда система изгибающих нагрузок действующих на балку расположена в вертикальной плоскости сечение тоже следует располагать вертикально.

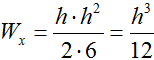

По справочнику находим формулу осевого момента сопротивления прямоугольного сечения

Используя заданное соотношение сторон (h=2b), уменьшим количество переменных в выражении

и запишем необходимое неравенство

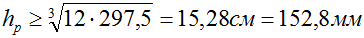

откуда находим расчетную высоту прямоугольного сечения

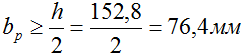

Из заданного соотношения сторон определяем расчетную ширину сечения

Отметим, что полученные размеры являются минимально необходимыми для обеспечения прочности заданной балки.

При отсутствии дополнительных условий расчетные размеры можно округлить до целого значения в миллиметрах исключительно в большую сторону (h=153мм, b=77мм).

По ГОСТ 6636 нормальных линейных размеров выбираются ближайшие значения в сторону увеличения.

Следовательно, за окончательные размеры прямоугольного сечения балки принимаем: h=155мм, b=80мм.

После принятия размеров согласно ГОСТ заданное соотношение сторон может несколько измениться. Это нормально.

Оценка экономичности сечений >

Построение эпюры нормальных напряжений >

Другие примеры решения задач >

Сохранить или поделиться с друзьями

Вы находитесь тут:

На нашем сайте Вы можете получить решение задач и онлайн помощь

Подробнее

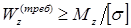

Обычно в инженерной

практике проверку прочности балок

производят по нормальным наибольшим и

касательным напряжениям [2]. Нормальные

напряжения σ зависят от величины

изгибавшего момента, а касательные

τ – от величины поперечной силы.

Касательные напряжения в сечениях балки

обычно не играют существенной роли,

поэтому размеры сечения балок определяют

из условия прочности по нормальным

максимальным напряжениям:

,

,

где Мmax

–

наибольший (по абсолютной величине)

изгибающий момент, известный из эпюры

изгибающих моментов (![]() ).

).

Сечение балки

подбирается по моменту сопротивления

относительно нейтральной оси:

.

.

(3.10)

Для балки

прямоугольного сечения

![]() .

.

Числовые значения

моментов сопротивления стандартных

профилей проката указаны в соответствующих

государственных стандартах на прокат,

а на балки двутавровые приведены в

таблицах приложения Г. Следует подбирать

номер профиля, имеющий большее стандартное

ближайшее значение. Допустимо принимать

и меньшее ближайшее значение WхСТ,

однако оно должно удовлетворять условию:

![]() .

.

Момент сопротивления

при изгибе

Подходит швеллер

№ 8 (Wx=22,4

см3,

площадь сечения А=8,98 см2).

Определим

прямоугольное сечение (рисунок 3.10) при

![]()

Рисунок 3.10 –

Сечение швеллера и прямоугольное сечение

![]()

![]()

![]()

Площадь

прямоугольного сечения

![]()

A=bh=16,27

см2

≈

в 2 раза больше площади швеллера.

3.4 Совместное действие изгиба и кручения

Сочетание деформаций

изгиба и кручения испытывает большинство

валов, которые обычно представляют

собой прямые брусья круглого или

кольцевого сечения.

Возникающие от

изгиба нормальные напряжения достигают

максимального значения в волокнах,

наиболее удаленных от нейтральной оси:

![]() ,

,

где М – максимальный

изгибающий момент, Нм;

W

– осевой момент сопротивления сечения,

м3.

Для вала круглого

сечения

![]()

Максимальные

касательные напряжения при кручении

возникают в точках контура поперечного

сечения:

![]()

где Wp

– полярный момент сопротивления сечения

(Wp=2W),

м3;

Т

– крутящий момент, Нм.

Таким образом, при

сочетании изгиба и кручения опасными

будут точки (для конкретного поперечного

сечения), наиболее удаленные от нейтральной

оси.

Применив третью

теорию прочности, получим

.

.

Расчетная формула

для круглых валов принимает вид:

,

,

где М

экв.

– эквивалентный момент, Нм;

[σ]

– допускаемое

напряжение на растяжение для материала

вала, Па.

Если величина и

направление нагрузки во время работы

вращающегося вала остаются неизменными,

то напряжения изгиба в теле вала будут

изменяться во времени по симметричному

циклу – I циклу

нагружения (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – График

изменения во времени напряжения изгиба

I

цикл

При действии на

вал нагрузок в разных плоскостях силы

раскладывают на две взаимно перпендикулярные

плоскости, за одну из которых выбирают

плоскость действия одной из сил.

Суммарный изгибающий

момент определится как геометрическая

сумма моментов, действующих во взаимно

перпендикулярных плоскостях

рассматриваемого сечения:

![]()

где Мiв

и Мiгор

– изгибающие

моменты в i

– м сечении,

действующие в вертикальной и в

горизонтальной плоскостях соответственно.

Эквивалентный

момент определится по формуле:

![]() ,

,

Диаметр вала в

опасном сечении

рассчитывается из условия прочности:

.

.

Примечание –

При решении задач все необходимые

вычисления следует сначала проделать

в общем виде, обозначая все данные и

искомые величины буквами, после чего

вместо буквенных обозначений подставить

их числовые значения и найти результат.

На расчетных эскизах размеры должны

быть проставлены теми же буквами, какие

имеются в расчетных формулах.

Пример 4.

Построить

эпюры изгибающих, крутящего, суммарного

изгибающего моментов и определить

диаметр вала (рисунок 3.12) в опасном

сечении.

Т = 0,2 кНм, F

= 2 кН, q

= 4 кН/м, a

= 0,2м, b

=1,2а = 0,24м,

с = 0,8а = 0,16м, [σ]

= 110МПа.

Решение:

Плоскость yz:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Плоскость хz:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Из условия прочности

наиболее нагруженного сечения А определим

диаметр вала.

![]()

![]()

![]()

Рисунок 3.12 –

Расчетная

схема и эпюры вала

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЗАДАЧА 1

Расчет бруса на

осевое растяжение (сжатие)

Сечение бруса

квадратное. Материал – сталь. Допускаемое

напряжение [σ]

= 100 МПа. Модуль продольной упругости Е

= 2·105

МПа. Исходные данные к расчету см. в

таблице + рисунок.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

|

Вариант |

F1 |

F2 |

F3 |

l1 |

l2 |

l3 |

|

кН |

м |

|||||

|

1 |

32 |

18 |

24 |

0,7 |

0,4 |

0,8 |

|

2 |

28 |

16 |

12 |

0,6 |

0,5 |

0,7 |

|

3 |

22 |

8 |

26 |

0,5 |

0,6 |

0,9 |

|

4 |

19 |

24 |

15 |

0,8 |

0,6 |

0,5 |

|

5 |

30 |

12 |

16 |

0,4 |

0,9 |

0,6 |

|

6 |

27 |

15 |

10 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

|

7 |

24 |

14 |

8 |

0,3 |

0,8 |

0,7 |

|

8 |

26 |

16 |

11 |

0,7 |

0,9 |

0,4 |

|

9 |

25 |

12 |

18 |

0,5 |

0,5 |

0,9 |

|

10 |

31 |

26 |

14 |

0,7 |

0,3 |

0,5 |

|

11 |

18 |

15 |

12 |

0,6 |

0,6 |

0,8 |

|

12 |

23 |

25 |

12 |

0,8 |

0,4 |

0,7 |

|

13 |

16 |

8 |

12 |

0,4 |

0,7 |

0,9 |

|

14 |

18 |

10 |

14 |

0,6 |

0,5 |

0,8 |

|

15 |

22 |

12 |

14 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

|

16 |

20 |

9 |

12 |

0,7 |

0,4 |

0,8 |

|

17 |

24 |

16 |

12 |

0,9 |

0,3 |

0,6 |

|

18 |

18 |

10 |

14 |

0,8 |

0,2 |

0,7 |

|

19 |

25 |

18 |

14 |

0,7 |

0,6 |

0,9 |

|

20 |

19 |

11 |

10 |

0,8 |

0,5 |

0,6 |

|

21 |

30 |

13 |

10 |

0,4 |

0,8 |

0,5 |

|

22 |

27 |

15 |

12 |

0,6 |

0,9 |

0,4 |

|

23 |

22 |

11 |

10 |

0,7 |

0,7 |

0,6 |

|

24 |

20 |

9 |

10 |

0,5 |

0,9 |

0,7 |

|

25 |

24 |

12 |

14 |

0,7 |

0,4 |

0,9 |

|

26 |

19 |

10 |

11 |

0,8 |

0,3 |

0,6 |

|

27 |

25 |

13 |

13 |

0,4 |

0,7 |

0,8 |

|

28 |

21 |

16 |

12 |

0,5 |

0,5 |

0,7 |

|

29 |

22 |

20 |

10 |

0,8 |

0,6 |

0,8 |

|

30 |

23 |

15 |

11 |

0,7 |

0,3 |

0,9 |

Расчетные схемы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЗАДАЧА 2 РАСЧЕТ

ВАЛА НА КРУЧЕНИЕ

Сечение вала

круглое, сплошное и кольцевое. Допускаемое

напряжение кручения [τ]=25

МПа. Модуль сдвига G=8∙104

МПа

|

Вариант |

Т1, |

Т2, |

Т3, |

Т4, |

l1, |

l2, |

l3, |

l4, |

l5, |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

1 |

200 |

300 |

400 |

0,8 |

0,7 |

0,4 |

0,6 |

0,3 |

|

|

2 |

300 |

500 |

500 |

0,7 |

0,6 |

0,5 |

0,8 |

0,4 |

|

|

3 |

400 |

400 |

300 |

0,9 |

0,5 |

0,6 |

0,3 |

0,2 |

|

|

4 |

100 |

200 |

300 |

0,5 |

0,8 |

0,9 |

0,4 |

0,3 |

|

|

5 |

300 |

400 |

100 |

0,6 |

0,4 |

0,6 |

0,5 |

0,4 |

|

|

6 |

100 |

100 |

500 |

0,8 |

0,6 |

0,7 |

0,3 |

0,2 |

|

|

7 |

300 |

200 |

200 |

0,7 |

0,3 |

0,8 |

0,4 |

0,3 |

|

|

8 |

500 |

600 |

500 |

0,4 |

0,7 |

0,9 |

0,5 |

0,4 |

|

|

9 |

600 |

800 |

700 |

0,9 |

0,5 |

0,5 |

0,3 |

0,2 |

|

|

10 |

400 |

200 |

300 |

0,5 |

0,7 |

0,8 |

0,2 |

0,3 |

|

|

11 |

300 |

500 |

600 |

0,8 |

0,6 |

0,6 |

0,4 |

0,3 |

|

|

12 |

100 |

200 |

200 |

0,7 |

0,8 |

0,4 |

0,3 |

0,4 |

|

|

13 |

700 |

500 |

200 |

0,9 |

0,4 |

0,7 |

0,2 |

0,3 |

|

|

14 |

800 |

400 |

300 |

0,8 |

0,6 |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

|

|

15 |

900 |

600 |

400 |

0,7 |

0,5 |

0,6 |

0,4 |

0,4 |

|

|

16 |

100 |

200 |

300 |

0,8 |

0,7 |

0,4 |

0,2 |

0,5 |

|

|

17 |

200 |

800 |

100 |

0,6 |

0,9 |

0,3 |

0,3 |

0,6 |

|

|

18 |

300 |

800 |

100 |

0,7 |

0,8 |

0,2 |

0,4 |

0,7 |

|

|

19 |

400 |

500 |

300 |

200 |

0,9 |

0,7 |

0,6 |

0,2 |

|

|

20 |

500 |

500 |

200 |

300 |

0,6 |

0,8 |

0,5 |

0,3 |

|

|

21 |

600 |

900 |

400 |

100 |

0,5 |

0,4 |

0,8 |

0,4 |

|

|

22 |

700 |

800 |

300 |

200 |

0,4 |

0,6 |

0,9 |

0,2 |

|

|

23 |

800 |

700 |

100 |

400 |

0,6 |

0,7 |

0,7 |

0,3 |

|

|

24 |

900 |

600 |

200 |

300 |

0,7 |

0,5 |

0,9 |

0,4 |

|

|

25 |

100 |

500 |

300 |

200 |

0,9 |

0,7 |

0,4 |

0,2 |

|

|

26 |

200 |

300 |

500 |

300 |

0,6 |

0,8 |

0,3 |

0,4 |

|

|

27 |

300 |

300 |

400 |

200 |

0,8 |

0,4 |

0,7 |

0,3 |

|

|

28 |

400 |

200 |

600 |

100 |

0,7 |

0,5 |

0,5 |

0,2 |

|

|

29 |

500 |

100 |

700 |

200 |

0,8 |

0,8 |

0,6 |

0,3 |

|

|

30 |

600 |

200 |

800 |

300 |

0,9 |

0,7 |

0,3 |

0,4 |

Расчетные схемы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЗАДАЧА 3

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ДВУХОПОРНОЙ БАЛКИ

ПРИ ИЗГИБЕ

Для данной балки подобрать сечения

двутавра и прямоугольника (h/b=2).

Допускаемое напряжения изгиба [σ]=160

МПа

|

Вариант |

М,K |

F, |

q, |

l1, |

l2, |

l3, |

l4, |

l5, |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

1 |

18 |

26 |

14 |

2 |

2 |

5 |

1 |

1 |

|

2 |

24 |

18 |

10 |

2 |

3 |

2 |

3 |

2 |

|

3 |

16 |

34 |

12 |

2 |

3 |

3 |

2 |

2 |

|

4 |

30 |

24 |

16 |

2 |

4 |

4 |

1 |

2 |

|

5 |

20 |

12 |

8 |

1,8 |

2,2 |

1 |

5 |

1 |

|

6 |

22 |

16 |

10 |

1,6 |

1 |

1,4 |

6 |

2 |

|

7 |

18 |

22 |

14 |

2,2 |

2 |

1,8 |

5 |

1 |

|

8 |

16 |

24 |

12 |

2,5 |

1 |

1,5 |

5 |

2 |

|

9 |

16 |

24 |

12 |

2,5 |

1 |

1,5 |

5 |

2 |

|

10 |

14 |

15 |

8 |

1,6 |

2 |

1,4 |

4 |

3 |

|

11 |

10 |

23 |

12 |

2 |

2 |

2 |

4 |

2 |

|

12 |

18 |

17 |

10 |

1,8 |

3 |

1,2 |

5 |

1 |

|

13 |

16 |

25 |

15 |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

|

14 |

24 |

16 |

10 |

2 |

3 |

4 |

2 |

1 |

|

15 |

1 |

22 |

12 |

1,6 |

2,4 |

3,5 |

2,5 |

2 |

|

16 |

20 |

18 |

14 |

1,8 |

2,2 |

4,5 |

2,5 |

2 |

|

17 |

22 |

24 |

8 |

2 |

2 |

4 |

3 |

1 |

|

18 |

16 |

26 |

6 |

2 |

2 |

3,5 |

3,5 |

1 |

|

19 |

18 |

20 |

10 |

1,5 |

2,5 |

4,2 |

1,8 |

8 |

|

20 |

28 |

18 |

16 |

1,8 |

2,2 |

4,5 |

2,5 |

3 |

|

21 |

17 |

25 |

12 |

2 |

2 |

1 |

5 |

2 |

|

22 |

15 |

30 |

10 |

1,5 |

2,5 |

2 |

4 |

1 |

|

23 |

26 |

22 |

8 |

2 |

2 |

2 |

3 |

2 |

|

24 |

30 |

18 |

14 |

1,6 |

3,0 |

2 |

4 |

1 |

|

25 |

24 |

26 |

15 |

1,5 |

2,5 |

6 |

1 |

1 |

|

26 |

22 |

13 |

2,5 |

1,5 |

5 |

2 |

2 |

|

|

27 |

20 |

12 |

2,0 |

1,5 |

5,5 |

3 |

2 |

|

|

28 |

18 |

28 |

10 |

2,0 |

1,5 |

4,5 |

2 |

2 |

|

29 |

30 |

20 |

8 |

1,8 |

3,2 |

1 |

2 |

1 |

|

30 |

28 |

18 |

15 |

2 |

2,5 |

1,5 |

5 |

2 |

Расчетные схемы

задачи 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Сталь прокатная

– балки двутавровые (ГОСТ 8239-83)

h

– высота профиля;

b

– ширина;

d

– толщина;

t

– средняя толщина;

R

и r

– внутренний и наружный радиусы

скруглений;

J

– момент инерции;

W

– момент сопротивления;

i

– радиус инерции;

S

– статический момент полусечения

|

Номер профиля |

Масса |

Размеры, |

Площадь сечения, |

Jx, см4 |

Wx, см3 |

ix, см |

Sx, см3 |

Jy, см4 |

Wy, см3 |

iy, см |

|||||

|

h |

b |

d |

t |

R |

r |

||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

10 |

9,46 |

100 |

55 |

4,5 |

7,2 |

7 |

2,5 |

12 |

198 |

39,7 |

4,06 |

23 |

17,9 |

6,49 |

1,22 |

|

12 |

11,45 |

120 |

64 |

4,8 |

7,3 |

7,5 |

3 |

14,7 |

350 |

58,4 |

4,88 |

33,7 |

27,9 |

8,72 |

1,38 |

|

14 |

13,7 |

140 |

73 |

4,9 |

7,5 |

8 |

3 |

17,4 |

572 |

81,7 |

5,73 |

46,8 |

41,9 |

11,5 |

1,55 |

|

16 |

15,9 |

160 |

81 |

5,0 |

7,8 |

8,5 |

3,5 |

20,2 |

873 |

109,0 |

6,57 |

62,3 |

58,6 |

14,5 |

1,7 |

|

18 |

18,4 |

180 |

90 |

5,1 |

8,1 |

9,0 |

3,5 |

23,4 |

1290 |

143,0 |

7,42 |

81,4 |

82,6 |

18,4 |

1,88 |

|

18а |

19,9 |

180 |

100 |

5,1 |

8,3 |

9,0 |

3,5 |

25,4 |

1430 |

159,0 |

7,51 |

89,8 |

114,0 |

22,8 |

2,12 |

|

20 |

21,0 |

200 |

100 |

5,2 |

8,4 |

9,5 |

4,0 |

26,8 |

1840 |

184,0 |

8,28 |

104,0 |

115,0 |

23,1 |

2,07 |

|

20а |

22,7 |

200 |

110 |

5,2 |

8,6 |

9,5 |

4,0 |

28,9 |

2030 |

203,0 |

8,37 |

114,0 |

155,0 |

28,2 |

2,32 |

|

22 |

24,0 |

220 |

110 |

5,4 |

8,7 |

10,0 |

4,0 |

30,6 |

2550 |

232,0 |

9,13 |

131,0 |

157,0 |

28,6 |

2,27 |

|

22а |

25,8 |

220 |

120 |

5,4 |

8,9 |

10,0 |

4,0 |

32,6 |

2790 |

254,0 |

9,22 |

143,0 |

106,0 |

34,3 |

2,5 |

|

24 |

27,3 |

240 |

115 |

5,6 |

9,5 |

10,5 |

4,0 |

34,8 |

3460 |

289 |

9,97 |

163 |

198 |

34,5 |

2,37 |

|

24а |

29,4 |

240 |

125 |

5,6 |

9,8 |

20,5 |

4,0 |

37,5 |

3800 |

317 |

10,1 |

178 |

260 |

41,6 |

2,63 |

|

27 |

31,5 |

270 |

125 |

6,0 |

9,8 |

11,0 |

4,5 |

40,2 |

5010 |

371 |

11,2 |

210 |

260 |

41,5 |

2,54 |

|

27а |

33,9 |

270 |

135 |

6,0 |

10,2 |

11,0 |

4,5 |

43,2 |

5500 |

407 |

11,3 |

229 |

337 |

50,0 |

2,8 |

|

30 |

36,5 |

300 |

135 |

6,5 |

10,2 |

12,0 |

5 |

46,5 |

7080 |

472 |

12,3 |

268 |

337 |

49,9 |

2,69 |

|

30а |

39,2 |

300 |

145 |

6,5 |

10,7 |

12,0 |

5 |

49,9 |

7780 |

518 |

12,5 |

292 |

436 |

60,1 |

2,95 |

|

33 |

42,2 |

330 |

140 |

7,0 |

11,2 |

13,0 |

5 |

53,8 |

9840 |

597 |

13,5 |

339 |

419 |

59,1 |

3,79 |

|

36 |

48,6 |

360 |

145 |

7,5 |

12,3 |

14,0 |

6 |

61,9 |

13380 |

743 |

14,7 |

423 |

516 |

71,1 |

2,89 |

|

40 |

57,0 |

400 |

155 |

8,3 |

13,0 |

15,0 |

6 |

72,6 |

19062 |

953 |

16,2 |

545 |

667 |

86,1 |

3,08 |

|

45 |

66,5 |

450 |

160 |

9,0 |

14,2 |

16,0 |

7 |

84,7 |

27696 |

1231 |

18,1 |

708 |

808 |

101,0 |

3,09 |

|

50 |

78,5 |

500 |

170 |

10,0 |

15,2 |

17,0 |

7 |

100 |

39727 |

1589 |

19,9 |

919 |

1043 |

123,0 |

3,23 |

|

60 |

108,0 |

600 |

190 |

12,0 |

17,8 |

20,0 |

8 |

138 |

76806 |

2560 |

23,6 |

1491 |

1725 |

182,0 |

3,54 |

|

60б |

120,0 |

650 |

200 |

12,0 |

19,2 |

22,0 |

9 |

153 |

101400 |

3120 |

25,8 |

1800 |

2170 |

217,0 |

3,77 |

|

70 |

138,0 |

700 |

210 |

13,0 |

20,8 |

24,0 |

10 |

176 |

134600 |

3840 |

27,7 |

2230 |

2730 |

260,0 |

3,94 |

|

70а |

168,0 |

700 |

210 |

15,0 |

24,0 |

24,0 |

10 |

202 |

152700 |

4360 |

27,5 |

2550 |

3240 |

309,0 |

4,01 |

|

70б |

184,0 |

700 |

210 |

17,5 |

28,2 |

24,0 |

10 |

234 |

175770 |

5010 |

27,4 |

2940 |

3910 |

373,0 |

4,09 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Расчет балки, подбор прямоугольного сечения

Определение опорных реакций

1. Согласно схеме решения задач статики определяем, что для нахождения неизвестных реакций необходимо рассмотреть равновесие балки.

ΣFx = 0: HA = 0

ΣMA = 0: Найдем сумму моментов относительно шарнирно-неподвижной опоры в точке A:

- q1*3*(3/2) + RB*3 - M1 + P1*4.5 = 0

ΣMB = 0: Найдем сумму моментов относительно шарнирно-подвижной опоры в точке B:

- RA*3 + q1*3*(3 - 3/2) - M1 + P1*1.5 = 0

2. Решаем полученную систему уравнений, находим неизвестные :

HA = 0 (кН)

3. Вычислим реакцию шарнирно-подвижной опоры в точке B

RB = ( q1*3*(3/2) + M1 - P1*4.5) / 3 = ( 40*3*(3/2) + 30 - 10*4.5) / 3 = 55.00 (кН)

4. Вычислим реакцию шарнирно-неподвижной опоры в точке A

RA = ( q1*3*(3 - 3/2) - M1 + P1*1.5) / 3 = ( 40*3*(3 - 3/2) - 30 + 10*1.5) / 3 = 55.00 (кН)

5. Выполним проверку ΣFy = 0: RA - q1*3 + RB + P1 = 55.00 - 40*3 + 55.00 + 10 = 0

Построение эпюр

Рассмотрим 1-й участок 0 ≤ x1 < 3

Поперечная сила Q:

Q(x1) = + RA - q1*(x1 - 0)

Значения Q на краях участка:

Q1(0) = + 55 - 40*0 = 55 (кН)

Q1(3) = + 55 - 40*3 = -65 (кН)На этом участке эпюра Q пересекает горизонтальную ось. Точка пересечения:

x = 1.38

Изгибающий момент M:

M(x1) = + RA*(x1) - q1*(x1)2/2

Значения M на краях участка:

M1(0) = + 55*(0) - 40*02/2 = 0 (кН*м)

M1(3) = + 55*(3) - 40*32/2 = -15 (кН*м)Локальный экстремум в точке x = 1.38:

M1(1.38) = + 55*(1.38) - 40*(1.38 - 0)2/2 = 37.81 (кН*м)

Рассмотрим 2-й участок 3 ≤ x2 < 4

Поперечная сила Q:

Q(x2) = + RA - q1*3 + RB

Значения Q на краях участка:

Q2(3) = + 55 - 40*3 + 55 = -10 (кН)

Q2(4) = + 55 - 40*3 + 55 = -10 (кН)

Изгибающий момент M:

M(x2) = + RA*(x2) - q1*3*[(x2 - 3) + 3/2] + RB*(x2 - 3)

Значения M на краях участка:

M2(3) = + 55*(3) - 40*3*(0 + 1.50) + 55*(3 - 3) = -15 (кН*м)

M2(4) = + 55*(4) - 40*3*(1 + 1.50) + 55*(4 - 3) = -25 (кН*м)

Рассмотрим 3-й участок 4 ≤ x3 < 4.5

Поперечная сила Q:

Q(x3) = + RA - q1*3 + RB

Значения Q на краях участка:

Q3(4) = + 55 - 40*3 + 55 = -10 (кН)

Q3(4.50) = + 55 - 40*3 + 55 = -10 (кН)

Изгибающий момент M:

M(x3) = + RA*(x3) - q1*3*[(x3 - 3) + 3/2] + RB*(x3 - 3) + M1

Значения M на краях участка:

M3(4) = + 55*(4) - 40*3*(1 + 1.50) + 55*(4 - 3) + 30 = 5 (кН*м)

M3(4.50) = + 55*(4.50) - 40*3*(1.50 + 1.50) + 55*(4.50 - 3) + 30 = 0 (кН*м)

Подбор сечения

Прямоугольное сечение балки подбираем из условия прочности при допускаемом напряжении:  = 160 (МПа)

= 160 (МПа)

, где:

, где:

– нормальные напряжения, МПа;

– нормальные напряжения, МПа;

– наибольшее по абсолютной величине значение изгибающего момента, определяемое по эпюре моментов Mx, кН*м;

– наибольшее по абсолютной величине значение изгибающего момента, определяемое по эпюре моментов Mx, кН*м;

– момент сопротивления, см3;

– момент сопротивления, см3;

– допустимое значение нормального напряжения (расчетное сопротивление), МПа;

– допустимое значение нормального напряжения (расчетное сопротивление), МПа;

Момент сопротивления прямоугольного сечения определим по формуле:

Требуемый момент сопротивления  определяем по формуле:

определяем по формуле:

Поскольку дано соотношение сторон

Отметим, что полученные размеры являются минимально необходимыми для обеспечения прочности заданной балки. Следовательно, за окончательные размеры прямоугольного сечения балки принимаем: h=145 (мм), b=75 (мм)

Расчет произведен при помощи онлайн-сервиса SOPROMATGURU.RU

Проверка прочности балки и подбор поперечных сечений

Балка проверяется на прочность по наибольшим нормальным напряжениям, возникающие в поперечном сечении балки, где на эпюре  наибольший по абсолютному значению изгибающий момент. При поперечном изгибе в балке возникают и касательные напряжения, но они невелики, и при расчете на прочность учитываются только для двутавровых балок.

наибольший по абсолютному значению изгибающий момент. При поперечном изгибе в балке возникают и касательные напряжения, но они невелики, и при расчете на прочность учитываются только для двутавровых балок.

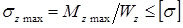

Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям:  ,

,

где допускаемое напряжение  принимается, как и при растяжении (сжатии) стержня из такого же материала.

принимается, как и при растяжении (сжатии) стержня из такого же материала.

Формула условия прочности при изгибе по нормальным напряжениям позволяет осуществить подбор сечения балки при заданном материале и максимальном абсолютном значении изгибающего момента. Требуемый момент сопротивления балки при изгибе определяется из условия:  .

.

При изменении положения сечения по отношению к действующей нагрузке прочность балки существенно изменяется, хотя площадь сечения и остается неизменной. Например, для балки прямоугольного поперечного сечения с отношением сторон  , расположенной таким образом, что высота прямоугольника h перпендикулярна нейтральной оси x, прочнее той же самой балки повернутой на

, расположенной таким образом, что высота прямоугольника h перпендикулярна нейтральной оси x, прочнее той же самой балки повернутой на  , в три раза, так как

, в три раза, так как  . В выражении для осевого момента сопротивления балки прямоугольного поперечного сечения при изгибе в квадрате стоит тот ее размер, который перпендикулярен нейтральной оси. Следовательно, сечение балки необходимо располагать таким образом, чтобы силовая плоскость совпадала с той из главных центральных осей, относительно которой момент инерции минимален ( ось, относительно которой главный момент инерции поперечного сечения максимален, является нейтральной осью). Это обстоятельство лишний раз подчеркивает важность темы «Определение положения главных центральных осей инерции поперечного сечения стержня».

. В выражении для осевого момента сопротивления балки прямоугольного поперечного сечения при изгибе в квадрате стоит тот ее размер, который перпендикулярен нейтральной оси. Следовательно, сечение балки необходимо располагать таким образом, чтобы силовая плоскость совпадала с той из главных центральных осей, относительно которой момент инерции минимален ( ось, относительно которой главный момент инерции поперечного сечения максимален, является нейтральной осью). Это обстоятельство лишний раз подчеркивает важность темы «Определение положения главных центральных осей инерции поперечного сечения стержня».

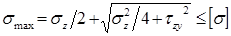

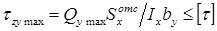

Проверка прочности двутавров

Для тонкостенных балок, например балок двутаврового профиля, проверка прочности производится следующим образом:

в наиболее удаленных от нейтральной оси точках прочность проверяется по формуле  ;

;

в точках, где полка соединяется со стенкой прочность определяется по главным напряжениям.

в точках, расположенных на нейтральной оси, прочность определяется по наибольшим касательным напряжениям:

В этом уроке будем учиться строить эпюры для балок, работающих на поперечный изгиб — эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Важно уметь правильно построить и проанализировать эти эпюры, потому что большинство современных инженерных сооружений состоят из элементов, которые работают на изгиб.

В статье рассмотрим 2 примера: один попроще — консольная балка, загруженная сосредоточенными силами и моментом, другой посложнее — двухопорная балка, загруженная распределённой нагрузкой.

Чтобы освоить материал этого урока, уже нужно знать, как определяются опорные реакции. Умеешь — отлично, но если же нет, то можешь изучить этот урок.

Подробно рассматривать в этом уроке нахождения реакций не будем, я буду приводить только их расчёт.

Поперечные силы и изгибающие моменты

При поперечном изгибе, в поперечных сечениях балки, возникает два внутренних силовых фактора (ВСФ) – поперечная сила (Q) и изгибающий момент (Mизг).

Наша задача, научиться определять их и строить эпюры. Чтобы потом, используя полученные эпюры, можно было проводить различные расчёты. Например, подбирать размеры поперечных сечений балки или проверять прочность балки, если эти размеры уже заданы и т. д.

Поперечные силы и изгибающие моменты определяются с помощью метода сечений. Когда балка мысленно рассекается на две части. Затем действие частей балки друг на друга заменяется внутренними силовыми факторами (ВСФ) – поперечными силами и изгибающими моментами. Потом путём рассмотрения равновесия одной из частей находятся ВСФ.

Если пока не очень понятно — это нормально, когда начнём это всё делать на практике, ты обязательно всё поймёшь!

Обозначения поперечных сил и изгибающих моментов

Теперь поговорим по поводу обозначений для поперечных сил и изгибающих моментов. Как правило, задачи в сопромате, и механике в целом, решаются относительно каких-то координатных осей. А поперечные силы и изгибающие моменты, имеют индексы в зависимости от выбранной системы координат.

Например, если выбрать следующие обозначения для координатных осей:

То, поперечная сила, будет обозначаться, как Qy (параллельна оси y), а изгибающий момент, как Mx (поворачивает относительно оси x). Это наиболее частый вариант. Однако, можно встретить обозначения – Qy, Mz или Qz, Mx. Самые ленивые, предпочитают подписывать данные величины, как просто Q и M. Как видишь, здесь всё зависит от предпочтений твоего преподавателя. Чтобы изучая этот урок, ты не привыкал (- а) к каким-то индексам, т. к. твой преподаватель тебя всё равно будет учить по-своему, я решил использовать в статье для поперечной силы, просто букву – Q, а для изгибающего момента – Mизг. Такое обозначение изгибающего момента, тоже используется часто, а сам индекс «изг» нужен, чтобы не путать внутренний – изгибающий момент, с внешними моментами, которые почти всегда подписываются просто буквой – M.

Расчётная схема балки

Также нужно понимать, что когда мы рассчитываем поперечные силы и изгибающие моменты, мы считаем их непросто для какой-то линии:

А подразумеваем, что мы рассчитываем некоторый элемент конструкции — балку, которая обязательно имеет некоторую форму, либо для которой впоследствии будет рассчитана эта форма, в зависимости от целей расчёта.

К примеру, балка может иметь прямоугольное поперечное сечение:

Если в расчётах эпюр при растяжении (сжатии) или кручении, форма стержня указывалась явно, и в этом был определённый смысл, так как те стержня имели ступенчатую форму – разную жёсткость на участках. То здесь, как правило, балки имеют одинаковое сечение, по всей длине, поэтому для экономии времени, балку показывают в виде такой линии. Затем, после построения эпюр, традиционно, для балки либо подбирается поперечное сечение из условия прочности, либо проверяется прочность уже заданного сечения.

Правила знаков для поперечных сил и изгибающих моментов

В этом разделе поговорим о правилах знаков для поперечных сил и изгибающих моментов. Для примера возьмём самую простую расчётную схему — консольную балку, загруженную сосредоточенной силой (F).

Расчётная схема

Предположим, что нужно определить поперечную силу и изгибающий момент в каком-то поперечном сечении. Пока не будем строить никаких эпюр, а просто поставим перед собой простейшую задачу — рассчитать внутренние силовые факторы (Q и Мизг) для одного, конкретного сечения. Например, рассмотрим сечение в заделке (А).

Чтобы вычислить внутренние силовые факторы для этого сечения, нужно учесть всю внешнюю нагрузку, либо справа от сечения, либо слева. Если учитывать нагрузку справа — нужно учесть силу F, а если учитывать нагрузку слева — нужно учесть тогда реакции в заделке. Чтобы не вычислять реакции, пойдём по короткому пути и учтём всю нагрузку — справа.

Правило знаков для поперечных сил

Поперечная сила в сечении будет равна алгебраической сумме всех внешних сил (с учётом знака) по одну сторону от рассматриваемого сечения.

А знаки внешних сил определяются следующим образом — если внешняя сила, относительно рассматриваемого сечения, стремится повернуть:

• ПО часовой стрелке, то её нужно учесть с «плюсом»;

• ПРОТИВ часовой стрелки — учитываем её с «минусом».

Таким образом, для нашего случая, поперечная сила в сечении A будет равна:

Правило знаков для изгибающих моментов

Изгибающий момент в сечении будет равен алгебраической сумме всех моментов внешних сил (с учётом знака) по одну сторону от рассматриваемого сечения.

Перед тем как поговорить о правилах знаков для изгибающих моментов. Необходимо понять ещё одну особенность — когда на балку действует какая-то внешняя нагрузка, балка деформируется. При деформации балки принято различать «верхние волокна» и «нижние волокна», относительно линии (нейтральной оси), проходящей через центр тяжести поперечного сечения балки.

Одни волокна при поперечном изгибе, будут растягиваться, а другие сжиматься.

В нашем случае, «верхние волокна», как видишь, будут растянуты, а нижние – сжаты.

На основании этой особенности, часто используется следующее правило для изгибающих моментов — если момент силы стремится растянуть:

• верхние волокна, то учитываем его с «минусом»;

• нижние волокна, то нужно учесть его с «плюсом».

Не забываем, что мы ведём расчёт моментов, поэтому все силы нужно умножать на соответствующие плечи.

Таким образом, в нашем случае, изгибающий момент в сечении A будет равен:

Если на балку действуют сосредоточенные моменты, то правило знаков аналогичное:

Сосредоточенные моменты, конечно, уже не нужно ни на что умножать. Например, для верхней схемы, изгибающий момент в сечении A будет равен:

Как построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов ?

В пределах участков, и эпюра Q и эпюра M меняются по определённому закону. Границами участков являются точки приложения сил, моментов, а также начало и конец распределённой нагрузки (будем рассматривать во второй задаче). Поэтому, чтобы построить эпюры в пределах участка, сначала необходимо написать уравнения, которые будут описывать изменение поперечных сил и изгибающих моментов в пределах участка. А затем, подставляя в уравнения координаты начала и конца участка, получить значения на эпюрах в характерных точках, и построить эпюры на участке. Рассчитав таким образом все участки, можно построить эпюры для балки.

Чувствую, опять перегрузил тебя информацией…давай лучше, наконец, посмотрим, как это всё делается на практике 😉

Построение эпюр для консольной балки

В качестве первого примера, возьмём консольную балку, жёстко закреплённую с левого торца и загруженной следующим образом:

Будем рассчитывать балку справа налево.

Рассмотрим первый участок

Обозначим некоторое сечение 1-1 на расстоянии x1, от свободного торца балки, при этом x1 будет находиться в диапазоне: 0 ≤ x1 ≤ 4м.

Так как расчёт выполняется справа налево, то в уравнениях необходимо учесть всю нагрузку, которая находится правее рассматриваемого сечения. Как видишь, на этом участке действует всего лишь одна сила F. Её и будем учитывать.

Поперечные силы на первом участке

Сила F, относительно сечения 1-1, поворачивает ПО часовой стрелке, поэтому с учётом правила знаков, записываем её с «плюсом»:

Как видишь, поперечная сила будет постоянна на первом участке:

Уже можем отразить это на эпюре поперечных сил:

Изгибающие моменты на первом участке

Теперь запишем уравнение для изгибающих моментов. Сила F растягивает верхние волокна, поэтому с учётом правила знаков, нужно учесть момент силы F со знаком «минус»:

Здесь уже изгибающие моменты будут меняться по линейному закону. Как я уже писал, чтобы построить эпюру изгибающих моментов на участке, нужно вычислить значения на границах участка:

Откладываем полученные значения:

Расчёт второго участка

Переходим ко второму участку. Также будем рассматривать некоторое сечение 2-2, на расстоянии x2 от начала участка (0 ≤ x2 ≤ 6м). Здесь также нужно учесть ВСЮ нагрузку, которая находится справа от сечения 2-2.

Поперечные силы на втором участке

Теперь на участке будут действовать 2 силы (сосредоточенный момент — M, никак не влияет на эпюру поперечных сил), учитываем их с учётом правила знаков:

Теперь можем показать окончательную эпюру поперечных сил:

Изгибающие моменты на втором участке

Для изгибающих моментов, с учётом правила знаков, второе уравнение будет выглядеть следующим образом:

Вычисляем значения на границах второго участка:

Показываем окончательную эпюру изгибащих моментов:

Проверка построенных эпюр

Балку можно рассчитать и слева направо. При этом очевидно, должны получаться те же эпюры. Давай проверим себя и рассчитаем эту балку с другой стороны.

Определение реакций в жёсткой заделке

Первым делом, нам потребуется определить реакции в заделке:

Расчёт эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Рассчитываем все участки теперь слева направо:

Ожидаемо, получили те же эпюры поперечных сил и изгибающих моментов:

Причём не обязательно считать все участки балки только слева направо или справа налево. Можно считать балку с разных сторон:

Такой подход позволяет минимизировать расчёт: когда балка имеет много расчётных участков. Как раз так и будем считать вторую двухопорную балку.

Эпюра моментов со стороны растянутых или сжатых волокон

По построенной эпюре можно явно сказать, какие волокна балки будут растянуты, а какие сжаты. Это очень полезная информация, при проведении прочностных расчётов.

Причем сама эпюра была построенна со стороны растянутых волокон:

Однако, студентов некоторых специальностей учат строить эпюры, с другой стороны – со стороны сжатых волокон:

Как видишь, в первом случае, отрицательные значения на эпюре моментов откладываются выше нулевой линии, а во втором – ниже. При этом правила знаков для расчета эпюр и сами расчёты не меняются. Обычно эпюры «на растянутых волокнах» строят студенты — строители, а эпюры «на сжатых волокнах» строятся студентами машиностроительных специальностей. В конечном счёте с какой стороны ты будешь строить эпюры, будет зависеть от твоего преподавателя, как он учит. В своих уроках я буду строить эпюры моментов со стороны растянутых волокон.

Учёт распределённой нагрузки

Перед тем как пойдём дальше и рассмотрим вторую задачу – двухопорную балку, нужно научиться работать с распределённой нагрузкой.

Давай рассмотрим ещё одну простенькую схему — консольную балку, загруженную распределённой нагрузкой:

Определение поперечной силы и изгибающего момента в сечении A

Чтобы определить поперечную силу в сечении A, первым делом нужно «свернуть» распределённую нагрузку (q) до сосредоточенной силы. Для этого нужно интенсивность нагрузки (q) умножить на длину участка действия нагрузки.

После чего получим силу — ql, приложенную ровно посередине участка, на котором действует распределённая нагрузка:

Тогда поперечная сила QA будет равна:

Изгибающий момент Mизг, A будет равен:

Расчёт эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Для написания уравнений для расчёта эпюр рассмотрим сечение 1-1:

Уравнение для поперечных сил будет следующее:

Рассчитаем значения на эпюре поперечных сил:

Уравнение для изгибающих моментов будет следующее:

Тогда значения на эпюре будут такими:

На участке с распределённой нагрузкой, на эпюре изгибающих моментов всегда будет либо выпуклость, либо вогнутость. Так как эпюра на этом участке будет меняться по квадратичному закону.

Если эпюра моментов откладывается со стороны растянутых волокон, распределённая нагрузка будет направлена «внутрь вогнутости» (выпуклости) эпюры изгибающих моментов:

Если же эпюра моментов откладывается со стороны сжатых волокон, то наоборот:

Построение эпюр для двухопорной балки

А теперь давай рассмотрим более сложную схему – двухопорную балку, загруженную всеми типами нагрузок:

Определим реакции опор:

Рассчитываем первый участок:

Строим эпюры на первом участке:

Определение экстремума на эпюре моментов

Так как эпюра поперечных сил пересекает нулевую линию на первом участке, это значит, что в месте пересечения — на эпюре изгибающих моментов будет экстремум — точка, в которой эпюра моментов часто имеет наибольшее значение. Это значение, обязательно следует рассчитывать, потому — что экстремумы часто являются не только максимальными значениями в пределах участка, но и для всей балки в целом. Поэтому так важно, вычислять это значение, для дальнейшего проведения прочностных расчётов.

Чтобы найти экстремум, сначала нужно найти координату, где эпюра поперечных сил пересекает нулевую линию. Для этого уравнение для поперечных сил нужно приравнять к нулю:

Отсюда найти значение координаты:

Затем подставить это значение в уравнение для изгибающих моментов:

Теперь можем указать экстремум на эпюре:

Расчет эпюр на остальных участках

Расчёты остальных участков не вижу смысла комментировать, потому что здесь будет применяться всё то, о чём я уже рассказывал по ходу урока. Поэтому просто приведу решение:

Определение экстремума:

Оценка правильности построенных эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

И напоследок хочу рассказать как можно проверить себя – оценить правильность построенных эпюр визуально. Собственно так, как проверяют эпюры — преподаватели, ведь они не проверяют у всех студентов каждое уравнение, каждый знак или цифру, т.к. это бы занимало слишком много времени.

Вот несколько признаков, правильно построенных эпюр:

- На эпюре поперечных сил, в местах приложения сосредоточенных сил, должны быть скачки на величину этих сил.

- На эпюре изгибающих моментов, в местах приложения сосредоточенных моментов, должны быть скачки на величину этих моментов.

- Эпюра поперечных сил, на участках без распределённой нагрузки, должна быть постоянна. А на участках, где действует распределённая нагрузка – меняться по линейному закону.

- Эпюра изгибающих моментов, на участках без распределённой нагрузки, должна меняться по линейному закону или быть постоянна (если действуют только сосредоточенные моменты). А на участках, где действует распределённая нагрузка – иметь вогнутость или выпуклость.