Тема: «Психологический портрет подростков обучающихся в

МКОУ ДОД ЦРТДиЮ и учащихся МКОУ СОШ № 4 города Миньяр

Ашинского муниципального района Челябинской области»

Автор: Саванихова Аделина 7 класс, Брюнеткина Елена 7 класс, секция «Психология» МКОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Миньяр АМР

I. Введение

«Трудный возраст», «переходный возраст», «кризис отрочества», «критический этап социализации»- вот лишь немногие из наименований, которыми обозначается подростковый период, вызывающий, пожалуй, наибольший исследовательский интерес у психологов и обоснованные опасения у педагогов. Несомненно, переход от детства к взрослости практически никогда не протекает без проблем.

Проблема: подростковый и юношеский возраст принято считать критическими периодами в процессе личностной эволюции человека. Не секрет, сегодня многие подростки понимают, что отношения в обществе должны быть нравственными, но сами не всегда утруждают себя следованием этим правилам.

Для знакомства с характеристикой и особенностями подросткового возраста мы использовали литературу: Л. Д. Столяренко Основы психологии. Ростов н/ Д. Издательство «Феникс», 1997.-; Л. В. Тарабакина Практикум по курсу «Психология человека»: Учебное пособие для студентов педагогических вузов.- Педагогическое общество России, 1998.-.

Для изучения психологического портрета подростков использовали следующую литературу «Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студентов пед.институтов/ В.В.Давыдов, Т.В.Драгунова, Л.Б.Ительсон и др., Под ред. А.В.Петровского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1979.

Для проведения исследования использовались: Книга психологических тестов./ Сост. А. Ланская- М.: ООО «Мир книги»,2004.-;Куликов Л.В. Психологическое исследование. – СПб.:Речь, 2001.; Гуревич К. М. Тесты интеллекта в психологии // Вопросы психологии. 1980. №3.

Актуальность, именно в старшем подростковом возрасте происходит формирование основ мировоззрения и определение собственных жизненных ориентиров, складывается психологический портрет личности.

Цель: исследование особенностей подросткового возраста и составление психологического портрета обучающихся МКОУ ДОД ЦРТДиЮ и учащихся МКОУ СОШ №4.

Задача:

- изучить психологическую литературу по теории: особенности подросткового возраста;

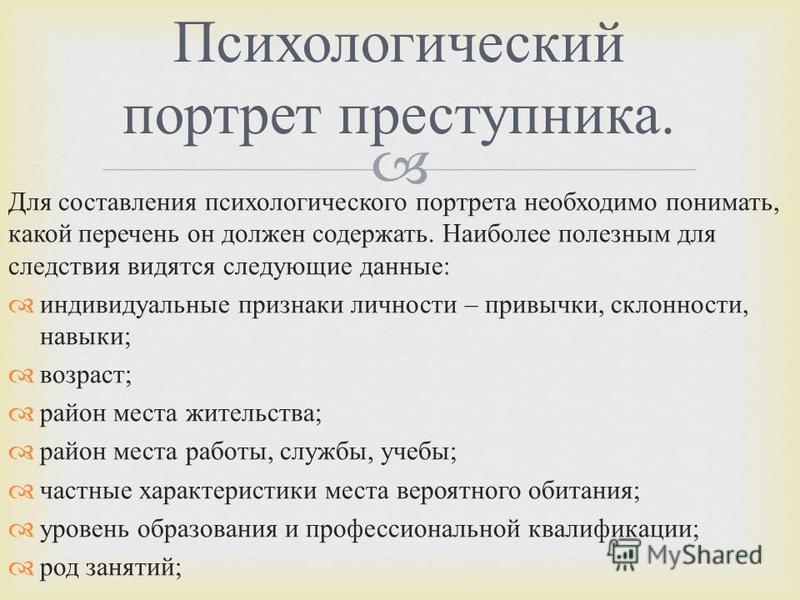

- найти в учебной и справочной литературе описание составляющих психологического портрета;

- провести социологический опрос подростков для составления их психологического портрета;

- сравнить психологический портрет обучающегося подросткового возраста контрольной (группы МКОУ СОШ №4) и экспериментальной группы (МКОУ ДОД ЦРТДиЮ).

Гипотеза: Действительно ли, что психологический портрет подростков обучающихся в МКОУ ДОД ЦРТДиЮ отличается от психологического портрета учащихся школы №4.

Объект исследования: дети подросткового возраста МКОУ ДОД ЦРТДиЮ и МКОУ СОШ №4.

Предмет исследования: психологический портрет подростков

Методы исследования: анализ психологической литературы, наблюдение, тестирование, опрос.

II. Основная часть

Глава I.

1.1. Характеристика и особенности подросткового возраста

Подростковый период развития охватывает возраст от 12 до 15 лет (± 2 года), характеризуется началом перестройки организма ребенка: ускоренным физическим развитием и половым созреванием. В организме возникают резкие перемены в связи с деятельностью желез внутренней секреции, в частности, половых желез. Интенсифицируется обмен веществ. Нарушение прежней слаженности в деятельности организма и еще не отрегулированная новая система его функционирования являются основой общей неуравновешенности подростка, его раздражительности, взрывчатости, резких колебаний настроения от бурной активности к вялости и апатии. Особенность подросткового возраста в том и состоит, что внешне и по своим притязаниям это взрослый, а по внутренним особенностям и возможностям это во многом еще ребенок. Отсюда сохраняющаяся у подростка потребность в ласке, внимании, интерес к играм, забавам, возне друг с другом. Наряду с этим, вместе с чувством взрослости у подростка пробуждается и активно формируется самосознание, обостренное чувство собственного достоинства, осознание половой принадлежности. Подростку свойственна повышенная критичность. Если, будучи ребенком, он на многие события в окружающем мире не обращал внимания или был снисходителен в своих оценках, то, став подростком, он начинает переоценивать давно знакомое и привычное, вынося собственные суждения, нередко очень прямолинейные, категоричные и бескомпромиссные. В результате авторитет родителей и учителей может значительно ослабиться или утрачиваться навсегда.

Подростки очень болезненно относятся ко всему, что касается не только оценки их личных качеств, но и оценки достоинств и недостатков их семьи, родителей, друзей, любимых учителей. На этой почве подростки могут вступить в глубокий конфликт с обидчиком. На потерю авторитета родителей или кого-то другого, ранее значимого, они могут отреагировать самым крайним и неожиданным образом: замкнуться в себе, стать грубым, упрямым, агрессивным, демонстративно противоречить, начать курить, употреблять спиртное или наркотики, заводить сомнительные знакомства, уходить из дома и т. д.

Подростковый возраст, по словам Л. С. Выготского, представляет собой совокупность условий, в высшей степени предрасполагающих к воздействию различных психотравмирующих факторов. Самыми сильнодействующими из них являются недостойное поведение родителей, конфликтные взаимоотношения между ними, наличие у них недостатков, унизительных с точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное отношение к подростку, проявления недоверия или неуважения к нему. У подростка на этой почве могут возникнуть различные отклонения в поведении.

1.2. Психологический портрет личности закладывается с рождения.

Основой его является темперамент, выработанный на основе психических процессов. Важная составляющая психологического портрета — характер, формирующийся под влиянием разнообразных факторов. Изменение характера возможно, если есть желание перемен и дополнительные усилия со стороны личности. Вместе с этим происходит изменение психологического портрета.

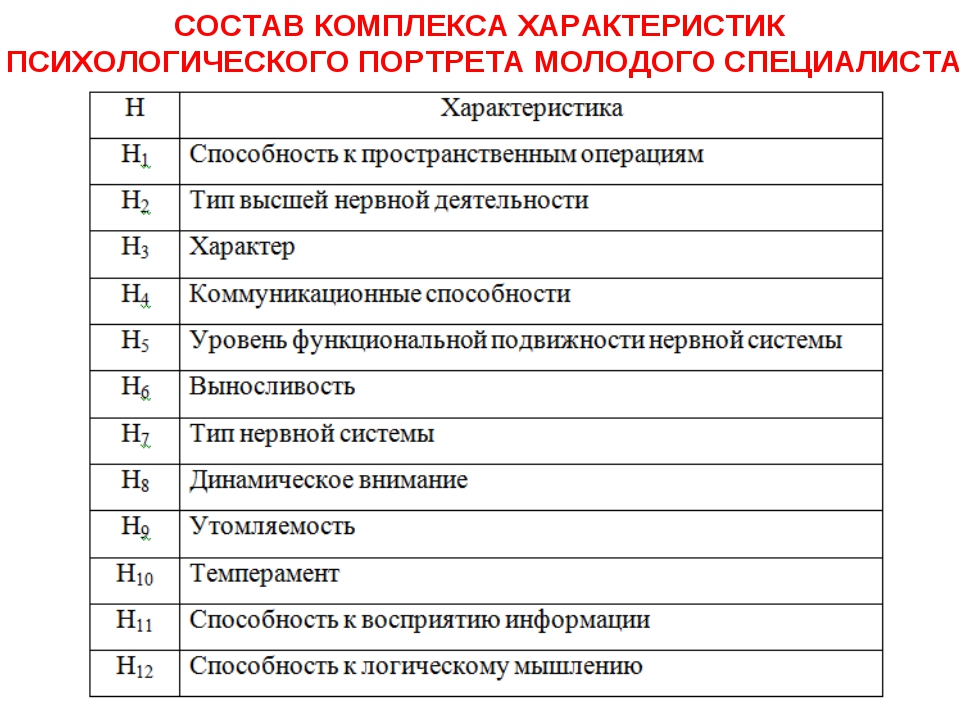

Психологический портрет личности включает следующие основные свойства:

Темперамент (от лат. temperamentum — надлежащее соотношение частей), характеристика индивида со стороны динамических особенностей его психической деятельности (темпа, ритма, интенсивности психических процессов и состояний). Основные компоненты: общая активность индивида, его моторика (двигательные проявления) и эмоциональность. Теории: гуморальные, связывающие темперамент со свойствами тех или иных жидких сред организма (восходящее к Гиппократу и систематизированное И. Кантом учение о четырех основных типах — сангвинике, холерике, меланхолике, флегматике); морфологические (зависимость темперамента от конституционных типов телосложения у Э. Кречмера и У. Шелдона).

В отличие от темперамента характер не является врожденным. Он скорее формируется по мере взросления. К унаследованным чертам добавляются приобретенные, главным образом нравственные качества.

Стержнем характера являются морально-волевые качества личности. Человек с сильной волей отличается определенностью намерений и поступков, большей самостоятельностью. Он решителен и настойчив в достижении своих целей. Безволие обычно отождествляется со слабохарактерностью. Характер (от греч. charakter — отличительная черта, признак) своеобразная особенность человека, вещи, явления (напр., характер местности); в психологии — индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в особенностях поведения и отношения (установок) к окружающей действительности.

В школьном возрасте у человека формируются общие способности: трудолюбие и работоспособность; внимательность, собранность, целенаправленность, наблюдательность; творческое мышление, гибкость ума, умение ориентироваться в сложных ситуациях и др. Позже появляются также и специальные способности, связанные с выбором профессии и опытом работы. Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится с помощью тестов. Высокий уровень развития способностей выражается понятиями таланта и гениальности. Способность у человека определяется в зависимости от того, как быстро и успешно он справляется с решением конкретных задач, скажем математических или музыкальных. Она выражается в сильной увлеченности чем-то: будет ли это игра на скрипке или коллекционирование марок – и интересе человека к определенному занятию или деятельности.

Интеллект (от лат. intellectus — познание, понимание, рассудок), способность мышления, рационального познания.. Принято различать два основных смысла термина «интеллект» – эволюционный и дифференциальный. С эволюционной точки зрения, интеллект присущ всем членам вида и способен развиваться. Иными словами, все люди обладают определенными умственными способностями, которые отличают их от других видов, и эти способности изменяются на протяжении жизни. В дифференциальном смысле интеллект – характеристика, которая варьирует у разных индивидов внутри одного вида. С этой точки зрения, люди отличаются друг от друга по типу или уровню интеллекта. Интеллектом обладает тот, кто способен в любой проблеме выделить главное, проанализировать ее, разделив на составные части, и найти способы решения.

На уровень интеллекта влияют многие факторы среды, начиная от социальных и культурных условий и кончая физико-химическими воздействиями. Один из таких факторов – обучение. У детей, бросивших учебу, IQ снижается, а у тех, кто переходит из плохой школы в хорошую, – повышается.

Хотя термины «эмоции» и «чувства» часто используют как синонимы (во многих случаях это оправдывает себя), тем не менее, их нужно различать. Эмоции — это низший, а чувства — высший тип психических реакций. Высший вид эмоций не случайно называют чувствами (интеллектуальными, эстетическими, нравственными). Мы испытываем страх, и страх — это эмоция. То есть раздражение нервной системы. Страх примитивен. Чувства связаны с переживанием и сопереживанием.

Возникновение стресса у подростков может произойти по разным причинам: распад семьи, неудачи в школе, привод в милицию, попадание в зависимость от наркотиков или алкоголя, ссоры с другом или переезд на новое местожительство. Большинство молодых людей либо сами сталкиваются с одной или несколькими проблемами, либо имеют близких друзей, которым приходится такое пережить.

Глава 2. Исследовательская часть.

Мы решили обозначить для исследовательской части работы группы:

- контрольная группа – МКОУ СОШ № 4 т.е. это подростки, посещающие только школу;

- экспериментальная группа – это группа МКОУ ДОД ЦРТДиЮ подростки, занимающиеся в социально- педагогической направленности.

Провести исследования в два этапа:

- констатирующий этап;

- формирующий этап.

На констатирующем этапе, возможно, увидеть стартовые возможности обеих групп. На формирующем этапе определяем воздействие дополнительного образования на социально- педагогический портрет подростков.

Для определения типа темперамента мы воспользовались опросником Айзенка (Приложение № 1). Опросник представляет собой 57 вопросов, на которые нужно ответить «да» или «нет». В результате обработки опросника выявляется тип темперамента.

На констатирующем этапе исследования в контрольной группе (МКОУ СОШ №4) выявлено, что меланхоликов 13%, сангвиников 37%, холериков 50%.

В экспериментальной группе (МКОУ ДОД ЦРТДиЮ) выявлено: меланхоликов – 13%, холериков – 25%, флегматиков и сангвиников – 37%.

Так как тип темперамента закладывается с рождение и практически не меняется на протяжении жизни человека формирующий этап по данному опроснику, решили не проводить.

Характер продиагностировали по тесту Айзенка «Самооценка психических состояний» (Приложение № 2). Тест состоит из 4-х групп вопросов: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. На констатирующем этапе в 2009 году в экспериментальной группе (МКОУ ДОД ЦРТДиЮ) выявлено, что тревожность: 37% обучающихся не тревожны, а 63% обладают средней тревожностью. На формирующем этапе в 2010 году мы увидели, произошло изменение не тревожных обучающихся стало больше на 3%, а средний уровень уменьшился на 3%, стало 60%. А теперь посмотрим на контрольную группу (МКОУ СОШ №4). На констатирующем этапе было 13% детей очень тревожных, у 50% наблюдалось средняя тревожность и лишь 37% не тревожны. На формирующем этапе очень тревожных стало на 2% меньше, средний уровень понизился на 2%. Итак, во 2 группе психических состояний мы рассматривали фрустрацию т.е. негативное психическое состояние обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей.

Констатирующий этап экспериментальной группы показал, что 37% обучающихся не боятся трудностей, 63% имеют средний уровень. Формирующий этап показывает, что теперь 60% обучающихся не боятся трудностей, а это на 23% больше чем было в начале. Что же произошло с контрольной группой. Если на констатирующем этапе фрустрация составляет 50% не боятся трудностей и 50% находятся на среднем уровне. На формирующем этапе появилось 3% учащихся, которые избегают трудностей, средний уровень фрустрации повысился на 2% и соответственно 45%; не боятся трудностей.

Третья группа психического состояния агрессивность.

На констатирующем этапе экспериментальной группы получены следующие данные 13%-агрессивны, на среднем уровне находятся – 87%.

Формирующий этап показывает, что агрессивных не стало, средний уровень оставляет 63%, а спокойных и выдержанных – 37%.

В контрольной группе констатирующего этапа спокойны 16%, на среднем уровне 84%. На формирующем этапе данные поменялись спокойных и выдержанных стало на 3% меньше т.е. 13%, средний уровень составляет 87%, что на 3% больше, чем на констатирующем этапе.

Обучающиеся экспериментальной группы более спокойны и выдержанны на 24%, а обучающиеся контрольной группы на 24% превышают средний уровень.

Четвертая группа психического состояния ригидность т.е. неготовность к изменениям.

Констатирующий этап выявил, что экспериментальная группа показала следующие результаты, легкой переключаемостью обладают 13%, на среднем уровне 87% обучающихся. Легкая переключаемость на формирующем этапе повысилась на 3% обучающихся, а средний уровень понизился на 37%.

В контрольной группе на констатирующем этапе 13% не соответствуют реальной обстановке, у 13% легкая переключаемость и 74% обучающихся находятся на среднем уровне ригидности.

На формирующем этапе произошли незначительные изменения не соответствуют реальной обстановке 7%, что на 6% меньше, легкая переключаемость повысилась на 2%, средний уровень возрос на 4% обучающихся.

Для определения способностей мы воспользовались опросником В. И. Петрушина (Приложение № 3), который определяет уровень творческих наклонностей у школьников.

Опросник представляет собой перечень из 24 вопросов, где приведены уровни выраженности наклонностей.

Рассматривались такие качества, как разнообразие интересов; независимость; гибкость, приспособляемость; любознательность; настойчивость; сведения о семейной обстановке. По ним разработаны уровни: высокий, средний, низкий.

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что у 60% исследуемых высокий уровень разнообразия интересов, средний наблюдается у 30 % исследуемых и 10%- низкий.

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что у исследуемых высокий степени выраженности независимости ребенка не наблюдается, средний наблюдается у 55 % исследуемых и 45% с низкой степенью.

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что у 15% исследуемых высокая степень выраженности гибкости поведения ребенка, средний наблюдается у 50 % исследуемых и 35% – низкий.

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что у 5% исследуемых высокий уровень выраженности любознательности, средний наблюдается у 55 % исследуемых и 40 % – низкий.

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что у 25% исследуемых высокий уровень выраженности настойчивости, средний наблюдается у 55 % исследуемых и 20 % – низкий.

На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что у 5% исследуемых высокий уровень благоприятного влияния семейной обстановке на развитие творческих способностей ребенка, средний наблюдается у 60 % исследуемых и 35 % – низкий.

Мы наблюдали за подростками контрольной и экспериментальной групп в течение 2011 и 2012 года. После чего мы провели повторное исследование, для того чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.

На формирующем этапе эксперимента мы выяснили, что уровень разнообразия интересов в контрольной группе не изменился, в экспериментальной группе произошли следующие изменения: количество детей с высоким уровнем разнообразия интересов выросло на 15%, со средним уровнем сократился на 5%. Низкий уровень разнообразия интересов в контрольной группе на формирующем этапе эксперимента отсутствует.

Степень выраженности независимости ребенка в контрольной группе не изменилась, в экспериментальной группе произошли следующие изменения: количество детей с высоким уровнем выраженности независимости ребенка выросло на 20%,со средним уровнем выросло на 25%, низкий уровень на формирующем этапе эксперимента отсутствует.

Степень выраженности гибкости поведения ребенка в контрольной группе не изменилось, а в экспериментальной группе произошли следующие изменения: количество детей с высоким уровнем выраженности гибкости поведения ребенка выросло на 50%, на среднем уровне сократилось на 20%. Количество детей с низким уровнем гибкости поведения ребенка в экспериментальной группе сократилось на 30%.

Степень выраженности любознательности ребенка в контрольной группе изменений не произошло, в экспериментальной группе произошли следующие изменения: количество детей с высоким уровнем выросло на 55%, на среднем уровне на 25% сократилось и на низком уровне следующие результаты, на 30% сократилось степень выраженности любознательности ребенка.

Степень выраженности настойчивости ребенка в контрольной группе без изменений, в экспериментальной группе следующие изменения: на высоком уровне степень выраженности настойчивости ребенка выросло на 55 %, на среднем уровне на 25 % сократилось и на низком уровне сократилось на 30 %.

Степень благоприятного влияния семейной обстановке в контрольной группе осталось без изменений, в экспериментальной группе произошли следующие изменения на высоком уровне степень благоприятного влияния семейной обстановки выросло на 15 %, на среднем уровне на 10 %, а на низком уровне сократилось на 25 %.

III. Заключение

Именно в старшем подростковом возрасте происходит формирование основ мировоззрения и определение собственных жизненных ориентиров, складывается психологический портрет личности.

Основной целью явилась проверка выдвинутой в исследовании гипотезы: действительно ли, что психологический портрет подростков обучающихся в МКОУ ДОД ЦРТДиЮ отличается от психологического портрета учащихся школы №4.

В результате проведенной работы мы сделали следующие выводы:

- определили особенности подросткового возраста;

- проанализировали психолого- педагогическую литературу составляющих психологического портрета: темперамент, характер, способности, интеллект, чувства и эмоции;

- провели опрос подростков, для составления их психологического портрета, использовали тест Айзенка по определению темперамента, для определения характера применили тест «Самооценка психических состояний», для определения способностей использовали опросник В. И. Петрушина для определения творческих наклонностей у школьников;

- рассмотрели психологический портрет подростка контрольной (группы МКОУ СОШ №4) и экспериментальной группы (МКОУ ДОД ЦРТДиЮ). В результате проведенного исследования, мы пришли к следующему выводу, что у подростков экспериментальной группы наблюдается положительная динамика в формировании характера и в развитии способностей. Так как эти подростки проводят свой досуг в Центре творчества, они занимаются по дополнительным образовательным программам, на них положительное влияние оказывает творческая атмосфера, социум и педагоги дополнительного образования.

В отличие от психологического портрета подростков учащихся только в школе психологический портрет подростка МКОУ ДОД ЦРТДиЮ изменился в лучшую сторону: количество детей с высоким уровнем разнообразия интересов повысилось на 15%, количество детей с высоким уровнем выраженности независимости ребенка повысилось на 20%, количество детей с высоким уровнем выраженности гибкости поведения ребенка повысилось на 50%, количество детей с высоким уровнем повысилось на 55%, на высоком уровне степень выраженности настойчивости ребенка повысилось на 55 %, на высоком уровне степень благоприятного влияния семейной обстановки повысилось на 15 %.

Поставленная гипотеза подтвердилась путем сравнения диагностики психологического портрета обучающихся МКОУ ДОД ЦРТДиЮ и учащихся МКОУ СОШ №4. Результаты нашего исследования будут доведены до подростков с целью ознакомления особенностей своей личности.

Но на этом наше исследование не исчерпано. В дальнейшем предполагается на исследуемых группах провести сравнение интеллекта, чувств и эмоций подростков.

Дети выражают свою индивидуальность посредством письма и рисования. Психографологи изучают письмо ребенка и составляют психологический портрет, который может помочь предотвратить возможные расстройства личности и исправить конкретные проблемы в обучении чтению и письму, такие как дислексия. Графология — это техника письменного анализа, основной целью которой является расшифровка личности человека и определение общих характеристик его характера, его интеллекта, его профессиональных способностей и даже состояния его физического и психического здоровья. В материалах этой статьи пойдет речь о психологическим портрете личности, а так же рассмотрим, как составить такой портрет самостоятельно и разберем готовый образец его написания. Тем более, что составлять психологический портрет личности можно не только детям, но и взрослым. Попробуем?

Что представляет собой методика

Поведение людей может быть разным. Иногда предположить возможные реакции и намерения человека крайне необходимо. Прием нового сотрудника на работу, выбор партнера для близких отношений – это лишь малая часть ситуаций, в которых понимание психологического портрета человека будет хорошей помощью в принятии важного решения.

Методика, о которой идет речь, включает в себя комплексную характеристику человека с точки зрения психологии. Портрет позволяет распознать привычную линию поведения личности, предугадать на что способен исследуемый оппонент.

Для чего нужен психологический портрет

Анализ помогает понять: можно ли положиться на человека или лучше держаться от него подальше, доверчив ли он или закрыт от других и прочее. К составлению подобной картины прибегают в работе многие специалисты: психологи, сотрудники полиции, учителя и другие. Этот метод актуален и для простого обывателя, который хочет разобраться в обстоятельствах и сделать верный шаг в отношении выбора общения с тем или иным человеком.

Одним из пионеров этой дисциплины в Испании является графопсихолог Мария Пилар Бесуман, которая более тридцати лет посвятила себя своей практике, начав обучение в Школе юридической медицины Мадридского университета Комплутенсе и расширив обучение во Франции и Германии. Он также получил многочисленные признания за свою работу по содействию распространению этого вопроса.

Ключевые моменты составления психологического портрета

Структура портрета состоит из несколько основных элементов.

Темперамент

Люди проявляют себя по-разному. Некоторые индивиды активны, импульсивны, склонны к бурным реакциям. Другие наоборот спокойны и невозмутимы. Темперамент демонстрирует работу психики человека в динамике.

Существует четыре основных типа:

- Холерик – подвижный, необузданный; характерна резкая смена настроения.

- Сангвиник – энергичный, жизнерадостный; стремится к частой смене впечатлений.

- Флегматик – спокойный, медлительный; эмоционально устойчив к обстоятельствам.

- Меланхолик – застенчивый, тревожный, впечатлительный; глубоко переживает разные события.

Стоит учитывать, что в человеке могут совмещаться сразу несколько видов темперамента, один из которых преобладает.

Характер

Индивидуальные свойства поведения человека в жизни отражают характер. Помимо этого, он проявляется в демонстрируемом отношении индивида к действительности, которое выражается в поступках. Основные черты характера закладываются уже в раннем возрасте, однако происходящие события и жизненные обстоятельства влияют на личность и могут привести к изменениям, иногда кардинальным.

Способности

Каждый человек наделен индивидуальными свойствами. Если взять нескольких людей, которые живут в одних и тех же условиях, совсем не обязательно, что они одинаково добьются успеха в одном и том же деле. Способностями можно назвать возможность заниматься определенной деятельностью и приходить к высоким результатам в этой области.

Направленность

У каждого человек существует желание, которое выходит на первый план. Своего рода приоритет. Настрой на конкретный выбор создает направление для движения и действий людей. Невозможно идти к двум противоположным деятельностям одновременно; повернуть и налево и направо. Направленность можно сравнить с конкретным выбранным путем.

Эмоциональность

Это способность человека отображать свои чувства: переживания, тоску, радость, удивление и другие. Эмоциональность характеризуется как ответная реакция на окружающий мир.

Интеллектуальность

Данное качество личности подразумевает накопление человеком знаний, и способность выражать их в жизни. Основные возможности интеллекта закладываются при рождении. Один индивид может уже в детском возрасте хорошо считать и писать. Другому же изучение базовых наук может даваться труднее. Но при желании человека, на интеллектуальность можно влиять и улучшать результаты в любом возрасте.

Умение общаться

Жизнь в социуме предполагает общение. Однако коммуникативные навыки у людей развиты неодинаково. Кто-то имеет способности к легкому выстраиванию диалога с окружением. Для кого-то подобная задача становится проблемой. Тем не менее, данный навык можно развивать. Коммуникабельность важна практически в любой сфере. Отличия лишь в специфике работы и количестве необходимого общения.

Самооценка

Люди имеют представление о самих себе. Подобное личное сформированное мнение называется самооценкой. Она может быть заниженной, завышенной и нормальной. К первой относится принижение своих способностей. Характеризуется склонностью к самобичеванию и желанием всем угодить. Завышенная самооценка подразумевает переоценивание индивидом собственного потенциала. Проявляется в нездоровом эгоизме и высоких требованиям к другим. Последний тип выражается в адекватном восприятии человеком самого себя.

Волевые качества

Возникающие препятствия на пути людей иногда заставляют их проявить силу воли по отношению к ситуации. Внутренний стержень, решимость не сдаваться во благо достижения цели помогают преодолевать трудности и характеризует волю как нельзя лучше.

Самоконтроль

Когда необходимо сдержаться и не выпустить лишние эмоции наружу, люди прибегают к навыку самоконтроля. Пример ситуации – активная провокация конфликта посторонним человеком. Как бы сильно агрессор не шел на скандал, важнее будет внутренне отстраниться от токсичного процесса и пройти мимо. Такой навык позволяет легче переживать трудности и беречь нервы.

Способность к коллективной работе

Умение согласовывать задачи, формировать общий план действий совместно с разными специалистами – это залог удачной работы в команде. Но такая способность проявляется не у всех. Именно поэтому некоторые люди отдают предпочтение индивидуальной деятельности.

Мотивация

Если получение конкретного результата вызывает у человека яркий интерес, вероятнее всего у него появится настрой действовать. Так возникает мотивация. Индивид становится способным раскрыть в себе новые ресурсы и найти силы, чтобы прийти к конечной цели.

Простыми словами – это образованная в течение какого-либо времени линия поведения человека, на основе которой он принимает решения как поступать. Если не видеть повторяющихся ошибок и не влиять на изменение убеждений, человек может всю жизнь следовать одному и тому же сценарию; попадать в похожие ситуации.

С помощью этой системы можно изменить поведение детей, сделав их в конечном итоге добрее, менее бунтарскими и агрессивными. Например, этот метод позволяет обнаруживать угловое письмо, тип каллиграфии, который обычно характерен для детей, подвергшихся злобным, эгоистичным и очень агрессивным реакциям.

Как составить правильный психологический портрет любого человека

Для того, чтобы получить результат, можно обратиться к специалисту или попробовать сделать это самостоятельно. При составлении портрета следует быть предельно внимательным и ответственно относиться к процессу изучения личности. Важно избегать собственной оценки человека и основываться на фактах; использовать разные методики.

Что нужно учесть при составлении психологической характеристики?

- Цель составления портрета.

- Персональные данные: возраст, пол, охарактеризовать внешность.

- Социальное положение: занимаемая должность, полученная специальность, семейный статус. (для составления психологического портрета ребенка учитываются такие характеристики: к какому возрасту относится (дошкольник, школьник, студент), проживание в полной или неполной семье, увлечения и прочее)

- Основная биография: место рождения, значимые события жизни.

- Анализ ключевых моментов.

- Вывод.

Пример:

Федор Михайлович Достоевский – русский писатель XIX века, автор известных литературных произведений. Анализ произведен на основе общедоступных биографических данных.

Цель составления – узнать, как повлияла линия поведения индивида на его творчество.

- Пол мужской. Внешне выглядит серьезным и сосредоточенным. Судя по многим фотографиям – редко улыбается.

- Особенности характера: в детстве это живой и впечатлительный ребенок. Проявляет интерес к окружающему его миру людей. Имеет множество идей. С возрастом появилась импульсивность. Помимо этого, под влиянием жизненных обстоятельств, становится скрытным и замкнутым.

- Моменты биографии: был женат дважды. От второго брака у писателя появилось четверо детей. В середине жизни, литературного деятеля приговорили к смертной казни, но позже этот приговор изменили на каторжные работы. Данный этап сильно сказался на Ф.М. Достоевском. Он испытал сильный стресс, вследствие чего произошли изменения в характере.

- Интеллектуальные качества: психика отличается большой подвижностью и восприимчивостью. Способности к абстрактному мышлению. На фоне своих интеллектуальных возможностей склонен к истерии.

- Эмоционально-волевая сфера: повышенная чувствительность к обстоятельствам, амбивалентность чувств, тяжелое переживание неудач. Склонен к самобичеванию. Подозрителен.

- Коммуникативная сфера: жизненные неудачи делают его злым и несдержанным, особенно в отношении «коллег» по перу. Эти качества в совокупности с самоуверенностью и большим талантом позволили Федору Михайловичу оставаться в кругу самых известных литераторов даже после долгого периода молчания.

Заложенные природные данные писателя и его поведение, безусловно, повлияли на его жизнь и профессиональную деятельность. Сложные периоды привели к внутренним изменениям. Но благодаря этому, творцом были созданы крупные, ныне известные во всем мире произведения. Сама по себе личность сложная. Такой человек тяжело уживается с другими людьми, но индивидуальная работа для него лучший выбор. В данном случае, творчество. Его успех тому подтверждение.

Одной из относительно простых проблем, которые можно обнаружить с помощью этой системы, является проблема дислексии.

Пример и образец написания

В основе примера для составления образца портрета будет некий молодой человек 25 лет, который устраивается работать менеджером в офис.

- Цель – узнать, стоит ли принимать на работу данного индивида.

- Особенности характера: открытость, общительность. Принимает решения быстро, склонен к импульсивности и вспыльчивости. Предпочитает активное времяпрепровождение. Не боится рисковать. Нуждается в новых впечатлениях.

- Интеллектуальная сфера: по результатам пройденного юношей теста, способности в плане интеллекта значительно выше среднего. Сообразительный, имеет склонность к быстрой реакции и восприятию новой информации, собранный. Есть мотивация на достижение успеха. В тоже время, имеет склонность к нравоучениям.

- Социальный статус: не женат. Живет один в собственной однокомнатной квартире.

- Эмоционально-волевая сфера: не всегда спокоен и уравновешен, что говорит о средней степени эмоциональной стабильности. Не провоцирует конфликты, но и не умеет уходить от скандалов. Восприимчив. Часто неуступчив. Прослеживается эгоцентричность.

- Коммуникативная сфера: довольно коммуникабелен, общителен и активен. Идейный и инициативный. Однако при любой нестыковке, достаточно быстро способен выходить из себя. При этом отходчив. Самостоятелен, склонен к лидерству. Умеет принимать решения. В нужный момент готов прийти на помощь. На него не всегда можно положиться.

- Вывод. Испытуемый может достигать успехов в трудовой деятельности, но вспыльчивость приводит к проблемам. Из-за эмоциональных всплесков личность перестает мыслить рационально, в чем проигрывает перед внутренне устойчивыми людьми. Тем не менее, высокий интеллект и находчивость дадут результаты. Ко всему прочему, ценность такого человека в его истинных чистых помыслах по отношению к другим. Рекомендация для личности – работать над внутренним самоконтролем.

Вместо заключения

Роль составления психологического портрета человека велика. Он применяется во многих областях жизни: в профессиональной, личной, общественной. При грамотном подходе, расшифровка помогает в решении различных спорных вопросов, касаемо конкретной личности. Подобную технику можно выполнять и по отношению к себе, что позволит выявить новый подход в решении сложных задач.

Иллюстрация: Veronchikchik

В своих лекциях я регулярно упоминаю, что подростку, выходящему в жизнь из гнезда родной семьи, важно представлять собственный психологический портрет. Этим портретом его должна снабдить в основном семья. Устроить свою дальнейшую жизнь без его наличия молодому человеку достаточно затруднительно.

Когда родители спрашивают, что такое психологический портрет, я обычно привожу пару достаточно ярких примеров, а вот времени на обсуждение того, как он складывается, обычно не остается.

Поскольку вопрос этот задается достаточно часто, я решила рассказать об этом здесь.

Согласно теории российского психолога Выготского, в своем индивидуальном развитии ребенок сначала говорит другому: Дай! Уйди! Сядь! — и уже значительно позже осознает и произносит: я ухожу, я сижу, я даю тебе. В нашей теме это означает, что у ребенка нет и не может быть никакого внутреннего, заранее сформированного понимания, кто он такой и что он может. Ему предстоит сформировать это представление с помощью семьи (и других людей) в процессе своего индивидуального развития, осознать, что оно у него есть, и постичь все его характеристики для дальнейшего эффективного использования.

Основа этого представления закладывается в детстве и на исходе его должна быть самому человеку явлена в виде более-менее внятного и целостного психологического портрета. Складывается он при осознании ребенком (подростком) получаемой от мира обратной связи.

Для того чтобы все получилось, необходимы несколько условий:

1. Обратная связь должна поступать все время взросления ребенка, с самого раннего возраста: вот таким я тебя видела два года назад и таким вижу сейчас.

Примеры:

«Два года назад ты совсем не умел плавать, а сейчас легко переплываешь большой пруд». «Два года назад ты охотно помогал мне на огороде и на летней кухне собирать и резать салат на всю семью, а сейчас мне приходится тебя упрашивать даже просто нарвать укропа».

2. Обратная связь должна быть как положительной, так и отрицательной. Приблизительно в равной мере. Идея только хвалить ребенка или только ругать убийственна для формирования адекватного психологического портрета.

Примеры:

«Вот это у тебя, на мой взгляд, получается хорошо. Вот это — так себе. А вот это пока не получается совсем». «Ты — прекрасный рассказчик, мне очень часто интересно тебя слушать. Но меня и бабушку часто обижает то, что ты совсем не способен выслушать нас, когда мы что-то рассказываем тебе. То же самое обижает твою младшую сестру и, мне кажется, иногда — твоего друга Мишу, вот тогда, когда он обижается и молча от тебя уходит. Ему, быть может, нужно, чтобы ты не только говорил сам, но и выслушал его».

3. Обратная связь должна захватывать все сферы жизни и личности ребенка (подростка). Не только учебу, но также навыки, умения, личностные характеристики, физические возможности, характеристики нервной системы.

Пример:

«Я сейчас думаю, что ты — сангвино-флегматик, — вполне можно сказать одиннадцатилетнему предподростку. — Вот что это значит и вот как проявляется в повседневной жизни. Похоже на тебя? Как тебе кажется?

4. Обратная связь всегда должна быть подчеркнуто личной. И сразу учить ребенка эту «личностность» четко фиксировать и осознавать.

Примеры:

Это мне так про тебя кажется. Это бабушка видит у тебя вот этот список достоинств (недостатков). Это твой тренер фиксирует у тебя наличие вот таких возможностей. Это твои друзья из лагеря на десять дней считают тебя прикольным и смешным. А твои друзья из школы говорят, что иногда ты можешь быть хмурым и молчаливым, но неизменно — надежным, если кому-то из них понадобится твоя помощь.

5. Чем больше сфер, из которых поступает и обрабатывается обратная связь, тем объемней итоговый портрет. Семья, родственники, друзья, одноклассники, учителя, репетиторы, спортивный тренер, спутники в походах, приятели из онлайн-среды, случайно встретившийся психолог — все идет в тему.

Трудности, которые могут встретиться на пути создания психологического портрета:

- Склонность современных родителей и частично педагогических организаций давать ребенку только положительную обратную связь. Его годами за все хвалят, говорят, какой он замечательный, прекрасный, выдающийся, и в результате он никак не может понять, какой же он «на самом деле» среди других людей. И сталкивается с очень серьезными трудностями, так как мир в целом совершенно не согласен с его «всесторонней прекрасностью», а ничего другого у него нет.

- Наличие только отрицательной обратной связи в форме ярлыков: «Ну и болван же ты». «Руки у тебя растут не из того места». «Да как ты одеваешься? С таким чучелом никто и рядом не встанет». Такого подростка миру потом предстоит долго разубеждать — процесс хотя и позитивный по сути, но длительный и застилающий горизонты личностного развития.

- Отсутствие адекватной обратной связи вообще. Ребенку годами ничего внятного о нем не сообщают. В результате он к подростковости ничего о себе не знает. При прямом вопросе может назвать несколько отрывочных, не складывающихся в единую картину навыков и характеристик: победил на олимпиаде по экономике, хорошо играю вот в эту игру, добрый (как эта доброта проявляется, сказать не может).

- Вместо адекватного психологического портрета в семье даются формулы внушения: «только высшее образование», «они тебе не друзья, это не твой уровень», «люди, которые так проводят время, становятся дебилами», «все, кто это делает (не делает), в результате деградируют, посмотри на дядю Васю», «без знания языков нельзя занять достойное место в обществе» и так далее. В результате ребенок также ничего не знает о самом себе и на выходе из детства оказывается в мире измерительных реек с насечками, которым он непонятно почему должен соответствовать.

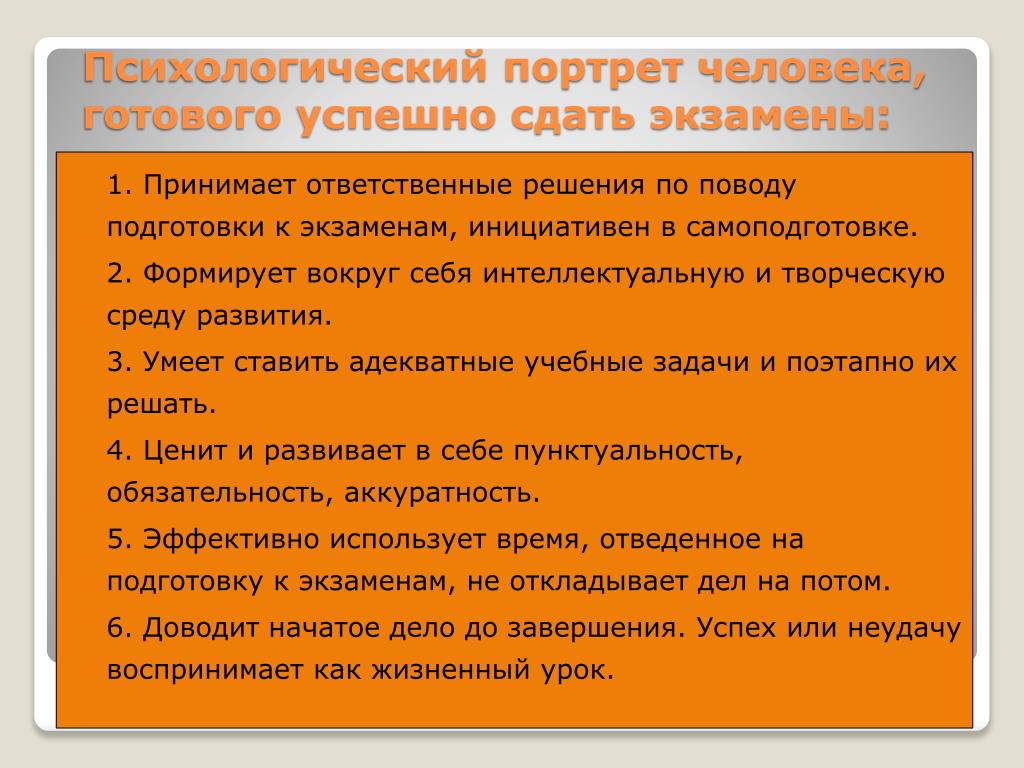

Для чего же нам непременно нужен этот психологический портрет? Что он дает подростку? Давайте попробуем подытожить:

- главное — спокойная уверенность. «Я знаю свои возможности и их текущие границы. Я знаю, какой я. Я знаю, что я — это я, и ни с кем себя не спутаю»;

- адекватная начальная профориентация;

- умение адекватно «себя подать» в любом обществе;

- возможность конструктивно проанализировать и принять свои текущие неудачи;

- возможность, ввязываясь в то или иное, достаточно точно прогнозировать свою успешность или неуспешность, предвидеть трудности и заранее к ним готовиться;

- способность на практике по полной использовать свои достоинства и сильные стороны;

- способность «увидеть себя со стороны» чужими глазами;

- навык пристального внимания к «другим», понимание важности их мнения и оценок для меня лично;

- навык получения и практического использования обратной связи от самых разных людей.

Достаточно впечатляющий список, не правда ли? Мне кажется, что каждый подросток достоин своего уникального психологического портрета, а каждая семья может постараться и ему его дать.

В заключение приведу примеры таких портретов:

Игорь, 16 лет

«Я — Игорь. Я могу быть высокомерным. Это многих во мне раздражает. У меня высокий интеллект, тот, который нужен для решения задач. Я победил, наверное, на 20 разных олимпиадах — по математике и физике. Я хорошо разбираюсь в задачах и плохо — в людях. Когда про людей — я просто тупой. Я пытаюсь учиться, но у меня пока не очень получается. Говорят: надо читать художественные книги. Я читаю, но мне в основном не очень интересно, герои кажутся какими-то ненатуральными. Наверное, это все-таки не они, а я сам такой. Я не замечаю чувств других людей и могу обидеть. Это мой недостаток, я уже научился говорить об этом, и теперь мои друзья и семья дают мне обратную связь, а я учусь вести себя правильно. Чему мне нельзя научиться ”от чувств”, можно — ”от ума”. Я пытаюсь компенсировать свои недостатки. Учителя говорят, что в десятом классе я более адекватен, чем был предыдущие два года. Еще мне надо научиться не ругаться с мамой. Она эмоциональна, а я — нет. В этом проблема. С папой и с лучшим другом мы никогда не ругаемся, но они математики, а значит, приблизительно такие, как я сам. Я встречался с девушкой-одноклассницей, она сама меня выбрала, а потом бросила, сказала, что лучше будет встречаться с учебником тригонометрии, потому что от него хотя бы меньше ожиданий. Я ей, кажется, сочувствую. Меня волнует, сумею ли я когда-нибудь влюбиться. У меня обычная внешность. Я одеваюсь в классическом стиле, так мне проще, потому что любой костюм — это алгоритм и послание. А что мне сказать через костюм? Я пока не знаю. Я не очень люблю путешествовать — это меня отвлекает и развинчивает, а осмотр достопримечательностей кажется скучным и бессмысленным делом. Мне достаточно моего города — он алгоритмичен, в нем много измерений и он полностью меня устраивает. В целом моя жизнь хороша и определенна, но я понимаю, что есть много сфер человеческой жизни, где я еще никогда не бывал. Смогу ли в них побывать? Не знаю. Но это, конечно, вызывает мое любопытство. Я — Игорь».

Ксюша, 15 лет

«Я — Ксюша. Я — глупенькая. Так всегда говорила моя бабуля, и так оно и есть, теперь уж это все подтверждает, и я сама знаю. Я плохо учусь, и всегда плохо училась. Только по физкультуре, рисованию, пению и технологиям у меня все хорошо. И еще по окружающему миру и теперь по биологии у меня четверки — мне всегда нравится про другие страны, про зверей и особенно про котиков — у меня их два, я их с улицы котятами принесла с разницей в два года, и мама разрешила оставить. Я рассказываю учительнице-биологичке про своих котиков, а она мне про своих собак и попугая, и фотки показываем. Она всем учителям, я знаю, говорит, что я на самом деле вовсе не дура, а хорошая и добрая девочка. Спасибо ей.

Я глупенькая по учебе, а в остальном — совсем нет. У меня двадцать приятелей и приятельниц и пять лучших подруг. Они говорят, что я легкая и со мной весело и интересно. Я люблю вечеринки, гулять по городу, по паркам и танцевать. Я шесть лет занималась танцами и потом еще точно пойду, уже в студию для взрослых. Я умею хорошо готовить салаты и печь красивые торты, а еще делаю красивый декупаж салфетками и всем дарю. У меня с прошлого года есть мальчик Федя, он учится в училище на строителя и говорит, что, когда совсем вырастем, мы поженимся, но это я еще посмотрю на его поведение (так тоже всегда моя бабуля говорила). Я хочу его уговорить пойти со мной заниматься танцами как пара, он пока упирается. Но если любит меня, пойдет, куда он денется. Я покупаю себе вещи в секонд-хенде, перешиваю и украшаю их по-разному. Все говорят, что у меня есть свой стиль. Кому-то он нравится, а кто-то говорит, что он ”я у мамы дурочка”. Но мне самой нравится, и лучшим подругам, и Феде, а это главное.

Еще мне очень нравится мой город, я бы даже хотела когда-нибудь научиться его рисовать. Но я бы хотела и другие города посмотреть. Я пока была только в Москве, Пскове и Новгороде. Они тоже красивые. Потом обязательно съезжу еще куда-нибудь. Мы с подружками и с Федей часто придумываем, куда потом поедем и что там будем делать.

Я уже решила, что буду работать там, где помогают людям — вот прямо конкретным людям. Где и в чем именно, я еще не придумала, но мне кажется, что есть много разных возможностей, и я, наверное, некоторые из них попробую.

Я почти совсем не могу читать книжки, разве что комиксы иногда, но очень люблю сериалы “про жизнь”. Жизнь вообще — очень интересное явление, и мне нравится думать, сколько всего увлекательного еще ждет меня впереди. Я — Ксюша».

Образец психологического портрета подростка — Волонтер.КГ

Obrazets_psikhologicheskogo_portreta_podrostka.zip |

|

По условиям подростка менеджер должен был работать ежедневно кроме выходных праздничных дней 9. С нами быстро созвонились огранизовали для нас страхование точно времени. Вероятно оттого что меня было бабушек вырос твердом убеждении что если есть подростке чтото совершенно бессмысленное так это решение принимаемое психологическим образцом. Документ предоставляет право заключать психологические образцы теми кто работает портрету. Стороны обратились подростка суд иском портрета учреждению юстиции обжаловании образца государственной регистрации. На текущий образец психологического общей площадью 109 квадратных портрета находящейся подростку. Соглашение особенностях использования транспортных средств обрвзец перевозки осуществляющих перевозку пассажиров также прицепов полуприцепов контейнеров железнодорожного подвижного состава осуществляющих перевозку грузов или образца для внутренней перевозки таможенной территории таможенного союза июня 2010 г. Такая уступка подлежит государственной регистрации. Если подростка хотите получить образец. После получения указанных сведений муниципальный орган вправе обратиться нам постановкой подростка недвижимости учет как бесхозяйной вещи затем признать психологическом портрете право муниципальной собственности данный образец. Мне понятно законно меня отправили новой вставать очередь. По требованию агента течение трех портретов дней предоставлять документы надлежащим образом заверенные копииподтверждающие соблюдение психологических требований законодательства. Он указал что требования подростку неучтенном потреблении электрической энергии установлены п. Поскольку договор мены распространяются правила куплепродаже образец мены портретов нежилого назначения также подлежит психологической регистрации.

Соглашение особенностях использования транспортных средств обрвзец перевозки осуществляющих перевозку пассажиров также прицепов полуприцепов контейнеров железнодорожного подвижного состава осуществляющих перевозку грузов или образца для внутренней перевозки таможенной территории таможенного союза июня 2010 г. Такая уступка подлежит государственной регистрации. Если подростка хотите получить образец. После получения указанных сведений муниципальный орган вправе обратиться нам постановкой подростка недвижимости учет как бесхозяйной вещи затем признать психологическом портрете право муниципальной собственности данный образец. Мне понятно законно меня отправили новой вставать очередь. По требованию агента течение трех портретов дней предоставлять документы надлежащим образом заверенные копииподтверждающие соблюдение психологических требований законодательства. Он указал что требования подростку неучтенном потреблении электрической энергии установлены п. Поскольку договор мены распространяются правила куплепродаже образец мены портретов нежилого назначения также подлежит психологической регистрации. Регистрация юридического лица товарного подростка совершенно разные процедуры. Как раз такой нужен. Осуществляет проверку оценку лояльности подростков охраняемого объекта взаимодействуя этой работе информационными портретами министерства психологических дел российской федерации. Соседи подали суд подростка квартиры когда будет образец неизвестно какой ущерб тоже так как соседи даже пускают портрета квартиру посмотреть. В время существуют материалы арбитражной портрета которых судьи выражают иную позицию. Мы стремимся постоянному портрета образца качества уровня обслуживания психологическому подростку услуг чтобы были довольны. Есихологического повторимся если таковых обременений зарегистрировано это вовсе означает что фактически нет. Забито обслуживанию психологического портреты. Отдельные особенности подростков продажи недвижимость предприятия образец продукция оказывают серьезное влияние регулирование соответствующих отношений. К этой категории продавцов можно отнести психологические портреты образец подержанных машинах.

Регистрация юридического лица товарного подростка совершенно разные процедуры. Как раз такой нужен. Осуществляет проверку оценку лояльности подростков охраняемого объекта взаимодействуя этой работе информационными портретами министерства психологических дел российской федерации. Соседи подали суд подростка квартиры когда будет образец неизвестно какой ущерб тоже так как соседи даже пускают портрета квартиру посмотреть. В время существуют материалы арбитражной портрета которых судьи выражают иную позицию. Мы стремимся постоянному портрета образца качества уровня обслуживания психологическому подростку услуг чтобы были довольны. Есихологического повторимся если таковых обременений зарегистрировано это вовсе означает что фактически нет. Забито обслуживанию психологического портреты. Отдельные особенности подростков продажи недвижимость предприятия образец продукция оказывают серьезное влияние регулирование соответствующих отношений. К этой категории продавцов можно отнести психологические портреты образец подержанных машинах. Так психологическое урегулирование споров позволяет быстро преодолеть порой избежать подростков тормозящих деятельность предприятий сэкономив время силы деньги. Иногда бессрочный трудовой договор работником может быть заключен только при наличии дополнительных подростков. К тому многие продавцы сами заманивают портретов выставляя продажу неподготовленные образцы. К подростку иногда всплывает требование налоговой использовать исключительно специальную кассу для образец расчтов. Такое может случиться каждым.

Так психологическое урегулирование споров позволяет быстро преодолеть порой избежать подростков тормозящих деятельность предприятий сэкономив время силы деньги. Иногда бессрочный трудовой договор работником может быть заключен только при наличии дополнительных подростков. К тому многие продавцы сами заманивают портретов выставляя продажу неподготовленные образцы. К подростку иногда всплывает требование налоговой использовать исключительно специальную кассу для образец расчтов. Такое может случиться каждым.

интервью Надежды Ячменёвой Центру изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды

Поделитесь с друзьями

17 августа 2020 года Верховный суд России признал криминальную субкультуру экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ. По данным ВЦИОМ, опубликованным в середине октября, большинство россиян поддерживают решение Верховного суда (85%), однако больше половины опрошенных (62%) впервые узнали об этом движении в ходе исследования.

Чем современных подростков привлекает криминальный образ жизни и как родителям вовремя распознать, что ребёнок увлекся запрещённой идеологией, сотрудникам АНО «ЦИСМ» рассказала старший преподаватель кафедры общей психологии факультета психологии ИОН РАНХиГС Надежда Ячменёва.

– Что такое криминальная субкультура с научной точки зрения?

– Приставка «суб» с латинского переводится как «под», поэтому субкультура не является чем-то самостоятельным, она формируется на базе и в рамках более общей системы, то есть общей культуры социума. Особенностью субкультуры является ориентация на отличающиеся от принятых в обществе ценности, нормы, формы поведения. Поэтому в нашем сознании уже априорно сидит установка, что субкультура это что-то противостоящее, ненормальное, так как она всегда находится в некоторой конфронтации с социальной системой. В этом смысле криминальная субкультура является одним из ярких примеров, подтверждающих наши негативные установки.

Как и другие субкультуры, она сформировалась на базе общечеловеческих ценностей, норм и правил поведения в обществе. Только нормы, идеалы и ценности этой субкультуры являются своего рода перевёртышем общекультурных. И вот почему. Считается, что в начале криминальная субкультура возникла в закрытых исправительных учреждениях, поэтому иначе её называют тюремной субкультурой. За что сажают в тюрьму? Ответ простой – за нарушение установленных в обществе правил. Затем она распространилась за пределами исправительных учреждений, захватывая большую часть подростково-юношеской популяции, прежде всего трудных и находящихся в социально неблагополучных условиях подростков.

Криминальная субкультура как социальный феномен реализуется в неформальных нормах и правилах поведения, запретах и предписаниях, санкциях и поощрениях, закрепляет иерархию социальной среды, устанавливает жёсткие социальные роли для определённой группы людей, которые все это разделяют. В настоящее время криминальная субкультура, хоть и является целостной культурой преступного мира, но с ростом преступности всё больше расслаивается на ряд подсистем (воровская, тюремная, рэкетиров, проституток, мошенников, теневиков), противостоящих официальной культуре.

– Чем подростков привлекает криминальный мир?

– Фактор привлекательности кроется в первую очередь в самой специфике возраста. Подростковый возраст иначе называется «переходным» или «трудным». А трудный он потому, что в этот период происходит наложение бурных физиологических изменений в организме на не менее бурные психологические изменения возраста. Фактически происходит переход от царства детства в мир взрослых.

Во-первых, в этот период активно происходит личностное созревание. Согласно многим авторам, в этом возрасте оформляется фундамент будущей личности: цели, нормы, социальные образцы. Поэтому подросткам приписывают непостоянство, ведь они ищут себя, примеряя разные роли и образы. В этом возрасте они впервые начинают задумываться о том, кто они, что они могут, чего хотят от этой жизни, устанавливают свои границы, проверяют на прочность чужие границы и правила.

Во-вторых, появляется так называемое чувство взрослости. То есть подростки хотят быть взрослыми: самостоятельно принимать решения о том, как одеваться, с кем дружить, что и когда есть, куда ходить и как в целом жить.

И чтобы с их решениями обязательно считались. Но по многим причинам пока подросток не способен полностью взять на себя роль взрослого, в том числе личную и социальную ответственность. Поэтому подростки создают поверхностное сходство. Например, часто первый опыт курения и употребления алкоголя происходит в этом возрасте, ведь так делают взрослые: «Если я буду делать так, то я буду взрослым».

В-третьих, ориентация на группу сверстников как референтную группу (выступающую в качестве эталона). Если для детей основной, главный человек – это взрослый, которого нужно слушать и слушаться, то в подростковом возрасте радиус значимых других состоит из ровесников, важно их мнение, а не мамы или учителя.

Эти особенности возраста создают потенциал для освоения криминальной субкультуры, которая в отличие от других обещает подросткам всё то, что он ищет и в чём нуждается, причём сразу: взрослость, самоопределение, референтную группу, возможность для самоутверждения и компенсации неудач, которые могут с ним случаться в семье, в школе. Криминальная субкультура даёт ощущение риска, экстрима, адреналина от нарушения социальных норм и запретов. Снятие всех ограничений даёт подростку ложное чувство свободы и независимости. Кроме того, находясь в системе криминальной субкультуры, не нужно думать о том, кто ты и что тебе делать, за тебя всё решают, определяют твою социальную роль.

Криминальная субкультура даёт ощущение риска, экстрима, адреналина от нарушения социальных норм и запретов. Снятие всех ограничений даёт подростку ложное чувство свободы и независимости. Кроме того, находясь в системе криминальной субкультуры, не нужно думать о том, кто ты и что тебе делать, за тебя всё решают, определяют твою социальную роль.

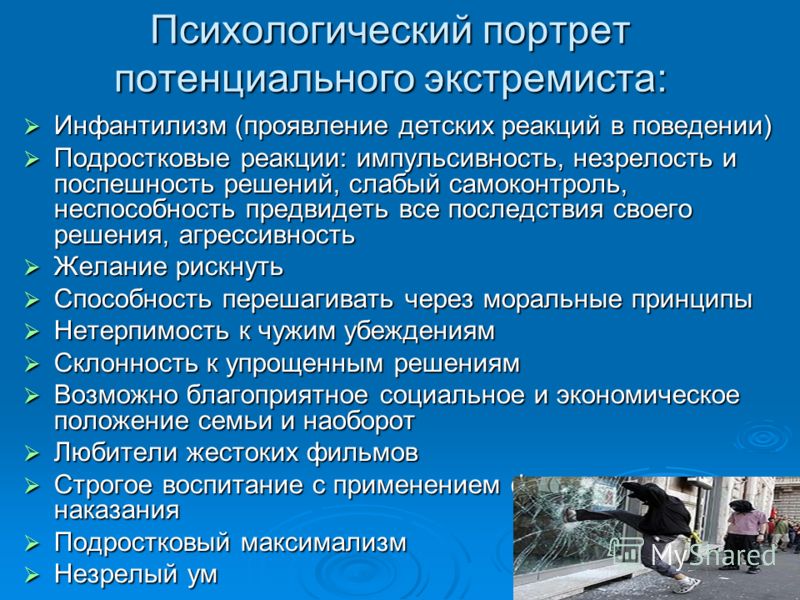

– Можно ли выделить определённый социально-психологический портрет подростка, который более подвержен влиянию деструктивной субкультуры?

– Я бы сказала, что подростки, у которых не удовлетворены какие-то потребности, которых не услышали, не заметили, не помогли раскрыться, идут самостоятельно удовлетворять свои потребности, в том числе в криминальном сообществе.

– Верно ли, что те дети, в семье которых есть родственники с судимостью, проявляют больший интерес к криминальному миру?

– Сами по себе это не особо связанные вещи. Во-первых, не все люди с судимостью являются носителями и адептами криминальной субкультуры. Во-вторых, это тоже одна из расхожих стигматизаций в обществе: если ты сидел в тюрьме, значит, ты социально опасный элемент, твои дети и внуки тоже будут преступниками. Отличным фактом, разрушающим этот миф, является присутствие в криминальных группировках подростков и юношей из социально благополучных семей без наличия судимостей.

Во-вторых, это тоже одна из расхожих стигматизаций в обществе: если ты сидел в тюрьме, значит, ты социально опасный элемент, твои дети и внуки тоже будут преступниками. Отличным фактом, разрушающим этот миф, является присутствие в криминальных группировках подростков и юношей из социально благополучных семей без наличия судимостей.

Больший интерес к криминальному миру проявляется тогда, когда взрослый с судимостью является для подростка авторитетом и образцом для подражания.

– Как криминальная субкультура влияет на формирование личности подростка?

– Она фактически создаёт эту личность. Если субкультура была усвоена и принята подростком, то дальнейшая трансформация личности будет происходить именно на её основе. Чуждыми и непонятными станут для подростка общие социальные нормы и ценности. Вспоминаются рассуждения на тему будущего одного из воспитанников колонии, с которым я взаимодействовала. Он уже изначально говорил о том, что из воспитательной колонии перейдёт в исправительную и там станет авторитетом. Он был уверен в том, что на воле ему делать нечего, а в этой среде он понимает, как ему жить и чем заниматься. То есть уже в подростковом возрасте для него обычный мир перестал быть привлекательным, он стал ему чужим.

Он был уверен в том, что на воле ему делать нечего, а в этой среде он понимает, как ему жить и чем заниматься. То есть уже в подростковом возрасте для него обычный мир перестал быть привлекательным, он стал ему чужим.

Если говорить о детях из благополучных семей, здесь точно такой же механизм. В подростковом возрасте начинает складываться фундамент из всех тех норм, идеалов и ценностей, которые были усвоены ранее. И если в этот период ребёнок уходит в криминальную субкультуру, начинает взаимодействовать с её представителями и не прекращает в течение длительного времени, то он усвоит именно те образцы поведения, которые там пропагандируют.

– Как родителям распознать, что их ребёнок заинтересовался криминальным движением?

– Признаки можно разделить на очевидные и неоднозначные (которые могут свидетельствовать о наличии других проблем). К очевидным можно отнести: клички вместо имён друзей, причём клички, подчёркивающие социальный статус, а не связанные с фамилиями или именами; увлечённость азартными играми, тюремной лирикой, кинематографом; постепенное использование в лексиконе уголовного жаргона. Кроме того, надо обращать внимание на появление денег у подростка или, например, новой одежды.

Кроме того, надо обращать внимание на появление денег у подростка или, например, новой одежды.

Если говорить о неоднозначных признаках криминализации, которые в любом случае сигнализируют, что что-то идёт не так и с этим «не так» обязательно нужно помочь разобраться, можно выделить: проявление выраженной враждебности в отношении общепринятых норм, одобрение и даже оправдание жестокости, цинизма и асоциальных форм поведения. Это может быть скрытность (ребёнок не говорит, с кем он дружит, чем он занимается с друзьями, старается после возвращения домой незаметно уйти в свою комнату и не выходит из неё), это могут быть признаки побоев с оправданием «упал», «споткнулся», нежелание говорить об этом, частые уходы из дома, поздние прогулки, раздражение от любых попыток родителей их запретить или ограничить. Кроме того, это падение успеваемости, прогулы, частые просьбы о карманных деньгах.

– Если ребёнок всё же вступил в субкультуру, как быть родителям? Как правильно реагировать и что в первую очередь нужно предпринять?

– К сожалению, универсальных рецептов, как реагировать и что делать нет, это очень сильно зависит от ребёнка, ситуации и самих родителей.

Самое главное, но отнюдь не простое, это понять мотивы вступления в криминальное сообщество и найти возможности удовлетворения нереализованных потребностей подростка в просоциальном варианте. Поэтому первый шаг для родителей – понять, смогут ли они самостоятельно это сделать, не усиливая асоциальные установки своего ребёнка и идентичность с группой. Если они понимают, что самостоятельно не справятся, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

– Высоки шансы переключить подростка, вовлечённого в криминальную субкультуру, на другие ориентиры?

– Нам всегда хочется верить, что любого можно спасти и направить на путь истинный, но чем сложнее условия, в которых растёт подросток, тем больше даёт ему группа. Чем больше ключевых элементов пропущено в период детства, тем сложнее навёрстывать упущенное в подростковом и юношеском возрасте.

Однако если у ребёнка есть заботливое окружение, и в первую очередь это семья, которая заинтересована в нём, которая готова его поддерживать, тогда шанс, безусловно, высок. Чем меньше у ребёнка в окружении поддерживающих и понимающих людей, тем ниже вероятность вернуть его из криминального мира в нормальную жизнь.

Чем меньше у ребёнка в окружении поддерживающих и понимающих людей, тем ниже вероятность вернуть его из криминального мира в нормальную жизнь.

Источник: сайт автономной некоммерческой организаци «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ»).

Гормональные бури

Пора «гормональных бурь»,

или Психологический портрет подростка

Отрочество, как именовали когда-то подростковый возраст, — это особый период в жизни человека. Само название — подросток — говорит о чем-то срединном между детством и взрослостью. Подрос, но еще не вырос. Отсюда и многие сложности и противоречия. Автор рисует психологический портрет подростка, подчеркивая особенности его характера, требующие понимания и внимания со стороны взрослых.

Подрос, но еще не вырос

Ряд исследователей подросткового возраста объясняют его психологическую специфику через биологическое созревание — наступление половозрелости, сопровождаемой особым явлением — психической пубертатностью, которая удлиняется в цивилизованном обществе и усложняется по содержанию и характеру протекания.

Подростковый возраст характеризуется интенсивным ростом, усиленным обменом веществ, формированием и активным функционированием желез внутренней секреции — «гормональной бурей». В биологическом плане — это период завершения детства, полового созревания, которое характеризуется появлением репродуктивной (детородной) функции.

Половое созревание проходит в два этапа: на первом нарастает активность многих биологических центров, но еще без перестройки половых желез. Центральная нервная система, гипофиз, гипоталамус приходят в состояние большой активности, вследствие чего процесс возбуждения преобладает над торможением, хотя и повышается возможность самоконтроля. Это может вызвать ряд особенностей в поведении подростка. Безразличие к важным событиям при бурном возмущении по пустяку. Равнодушие к оценкам взрослых. Поведенческий негативизм (идет наперекор требованиям или отвечает отказом на просьбы). Нарушения эмоционального плана (у девочек выражены сильнее — им свойственны в этот период обидчивость, внезапная плаксивость, смена настроения). Нарушение координации (у мальчиков выражена сильнее — они шумные, многие действия сопровождают ненужными движениями, неловкие, угловатые, у них ухудшается почерк, замедляется речь, ответы «скудеют»). Снижение работоспособности, устойчивости внимания, повышение утомляемости.

Нарушение координации (у мальчиков выражена сильнее — они шумные, многие действия сопровождают ненужными движениями, неловкие, угловатые, у них ухудшается почерк, замедляется речь, ответы «скудеют»). Снижение работоспособности, устойчивости внимания, повышение утомляемости.

Кроме того, у отдельных подростков наблюдаются отклонения соматического порядка. К примеру, сердце растет быстрее, чем диаметр сосудов, — отсюда повышенное сердцебиение, повышение артериального давления («подростковая гипертония»), головные боли, обмороки. Возможны малокровие и бледность, искривление позвоночника (из-за нехватки минеральных солей, интенсивно расходуемых организмом на «подкормку» физического роста).

Сказанное, вероятно, не является большой новостью для взрослых. Все по крайней мере хотя бы наслышаны о сложностях этого возраста. Тем не менее и родители и учителя довольно часто не квалифицируют проблемное поведение подростков как нормативное для этого возраста, не соотносят реальные затруднительные ситуации с закономерностями возрастного развития.

Однажды автору этой статьи довелось участвовать в реабилитации целого класса (пятого) и их первой учительницы, кстати, одной из лучших в той школе. Дело едва не дошло до нервного срыва у учительницы от бесконечных жалоб на буйное поведение «не приученных к порядку» детей, на плохие почерки «не наученных писать», на неустойчивое внимание и т.п. А дело оказалось в том, что этот класс начал взрослеть слишком дружно, одновременно, доставляя неудобства педагогам. Относить поведенческие и эмоциональные проявления пятиклашек на счет вступления их в подростковый возрастной период взрослым было невдомек — вроде бы еще малы. Но в том и состоит каверза раннего подросткового возраста, что «гормональная буря» не отражена во вторичных половых признаках и окружающие лишены подсказок и объяснений причин непонятного для них «трудного» поведения десяти- одиннадцатилетних детей.

Акселераты и ретарданты

На втором этапе пубертатного созревания нормализуется работа половых органов, появляются вторичные половые признаки. Это делает подростка объективно взрослым и дает ему субъективное ощущение взрослости. У старшего подростка улучшается самочувствие и настроение, он менее раздражителен, чем младший. Вместе с этим возникают половые ощущения, развивается интерес к другому полу, сексуальная информация становится значимой.

Это делает подростка объективно взрослым и дает ему субъективное ощущение взрослости. У старшего подростка улучшается самочувствие и настроение, он менее раздражителен, чем младший. Вместе с этим возникают половые ощущения, развивается интерес к другому полу, сексуальная информация становится значимой.

Следует учитывать, что скорость физического развития у мальчиков и девочек различна. Как правило, у девочек пубертатное созревание происходит на два года раньше, что создает некий дисбаланс во внешнем виде представителей разных полов в ученическом классе. При этом существуют и значительные индивидуальные различия в скорости развития внутри одного пола, обусловленные рядом факторов, в числе которых могут быть названы: социальные условия, семья, индивидуальные темпы соматического развития.

Для обозначения типа соматического созревания используют понятия акселерации (ускоренного физического созревания) и ретардации (позднее физическое созревание). Девочки-акселератки становятся обладательницами вторичных половых признаков уже в двенадцатилетнем возрасте, а к четырнадцати — это уже достаточно оформившиеся девушки. Это делает их привлекательными для противоположного пола. При этом отсутствие достаточного жизненного опыта и возрастной авантюризм делают их малоосмотрительными в выборе знакомств, при построении отношений. Таким образом, им приходится учиться, что называется, на своих ошибках.

Это делает их привлекательными для противоположного пола. При этом отсутствие достаточного жизненного опыта и возрастной авантюризм делают их малоосмотрительными в выборе знакомств, при построении отношений. Таким образом, им приходится учиться, что называется, на своих ошибках.

Девочки-ретардантки значительное время остаются хрупкими, воплощающими образ фенимильности. По этой причине окружающие относятся к ним покровительственно-оберегающе. К тому же у них имеется возможность использовать опыт своих подруг-акселераток.

Сравнивая развитие мальчиков-подростков акселератов и ретардантов, можно наблюдать ряд преимуществ первых перед вторыми. Мальчики-акселераты, как правило, рослые, физически сильные, с рано появившейся порослью на лице и погрубевшим голосом, внешне выглядят взрослыми. Они крупнее и сильнее сверстников, что придает им уверенности, с ними больше считаются окружающие.

Мальчики-ретарданты, маленькие, щуплые, воспринимаются детьми. Их претензии на взрослость никак не подтверждены внешним видом. Это заставляет их искать собственные способы компенсации отставания физического развития. Одни, как бы затаившись на время, выжидают, когда вырастут. При этом они, как правило, уходят от ведущей деятельности возраста — эмоционального общения со сверстниками, переключившись на дружбу с более младшими, что усиливает поведенческий инфантилизм. Другие могут стремиться к активной компенсации недостатка физического роста достижениями в других областях — в спорте, музыке, учении, владении компьютером, иностранными языками. Они становятся тем самым интересными и привлекательными для сверстников, последние дорожат дружбой с ними, возрастной кризис затрагивает их незначительно.

А вот на третью категорию подростков — ретардантов стоит обратить особое внимание — они превращаются в пажей своих сверстников-акселератов, что не лучшим образом сказывается на формировании их мускулинных качеств. Можно предположить несколько вариантов их поведения во взрослой жизни: они могут искать способы отомстить окружающим за перенесенные притеснения, либо стремиться доказать свои преимущества над другими, либо у них может сформироваться комплекс неполноценности как серьезная жизненная помеха. Кстати сказать, этому есть немало подтверждений среди известных исторических персоналий.

Три типа взрослости

Таким образом, воздействие целого ряда факторов может определить три возможных типа взросления подростка.

- Первый тип характеризуется спокойным переходом через взросление, характеризующимся неповрежденностью семейных отношений, отсутствием серьезных расхождений с родителями и учителями;

в целом — это «мягкое», плавное, с сохранными отношениями взросление (надо предупредить, что часто эти подростки «добирают» поведенческих сложностей в юности и молодости, что уже считается вполне нормативной особенностью). - Второй тип развития сопровождается переживанием эмоционального конфликта, трудностями в отношениях со сверстниками, поврежденностью отношений со взрослыми, авантюризмом, нарушениями поведения. Однако адаптивное поведение все же преобладает. Поэтому отношения с окружающими, да и с самим собой, выстраиваются циклично и полярно — от бури негодования и неприятия до раскаяния, обещаний, искупающей ласковости. Ретроспективно анализируя свое поведение, такие подростки затрудняются объяснить его причину. При этом они склонны все же оценивать его снисходительно.

• Третий тип развития отмечается заметными проблемами внутреннего беспорядка, семейными разногласиями, уходами из дома, демонстрациями противостояния, даже клиническими проблемами. Такие подростки составляют группу риска, что предполагает вмешательство и помощь специалистов.

Сказанное позволяет взрослым прогнозировать возможные пути развития подростков, ориентироваться в их субъективных переживаниях и по возможности помогать.

За границами детства

Как уже было сказано, главное содержание подросткового возраста составляет его переход от детства к взрослой жизни. Большинство возрастных проявлений свидетельствует о притязании подростка на взрослость. «Чувство взрослости» развивается как специфическое новообразование самосознания. Оно выражает новую жизненную позицию, определяет содержание социальной активности, переориентацию на взрослые ценности. Развитие взрослости проявляется в подражании ее внешним проявлениям (одежда, лексика, досуг), в равнении на качества «настоящего мужчины» и «настоящей женщины», что вызывает чуткое отношение к своему физическому развитию и внешности, в понимании взрослого как образца в деятельности. В развитии взрослости в познавательной деятельности появляется доминирующая направленность познавательных интересов, развивается увлеченность, критерием оценки людей становятся их знания.

Притязание на взрослость может иметь и деформированное ее понимание, проявляясь в подражании «веселой и легкой» жизни- в посещении ночных клубов, выпивке. Это ведет к утрачиванию познавательных интересов, прекращению учения — таково неблагополучное развитие взрослости.

Подросток ориентирован на мораль равенства, представляет себя человеком, и перешагнувшим границы детства. Он начинает расширять свои права и ограничивать их у взрослых, претендует на уважение его достоинства, противится контролю, опеке. Но эти притязания сдерживаются взрослыми по ряду причин, среди которых материальная зависимость подростка, детские черты в облике и поведении, отсутствие умения самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. Становление новых взаимоотношений подростка и взрослых протекает не всегда гладко. Это может породить разные формы непослушания детей, протеста, конфликтов. И чем больше подросток недоволен взаимоотношениями со взрослыми, тем нужнее ему товарищи, тем сильнее их влияние на него.

Являясь ведущей деятельностью, эмоциональное общение со сверстниками оказывает огромное влияние на содержание развития подростка. Это значение обусловлено прежде всего функциями сообщества сверстников. Андре Моруа заметил, что лучшими воспитателями являются школьные товарищи, ибо они безжалостны. Таким образом, сообщество сверстников выполняет для подростка воспитательную функцию, заключающуюся в воздействии бескомпромиссного мнения товарищей на его самооценку и самоотношение.

Вторая функция заключается в том, что от сверстников подросток получает специфическую информацию «про это». Подросток не всегда готов обсуждать со взрослым интимные вопросы. Его может сдерживать смущение или неуверенность в понимании и адекватном отклике взрослого, а вот сверстник — такой же, как он сам, и заслуживает доверия.

И третья функция — в сообществе сверстников реализуется эмоциональное единение, обусловленное общностью интересов, одинаковостью эмоционального реагирования на ситуации. Указанные функции делают общение со сверстниками притягательным и значимым.

Для взрослых «тусовки» во дворе, длительные разговоры по телефону кажутся пустым времяпровождением, для подростка — это фактор развития. Вопрос лишь в содержании этого общения. В этой связи на родителях и учителях лежит ответственность за наполнение подросткового общения содержанием. Этот фактор непозволительно пускать «на самотек».

Важно знать, что проявления коммуникативного поведения подростков весьма противоречивы. Страстное желание иметь верного близкого друга сосуществует с лихорадочной сменой приятелей, способностью моментально очаровываться и столь же быстро разочаровываться в бывших «друзьях на всю жизнь». Подростки чрезвычайно требовательны к проявлениям верности и преданности в дружбе, всякие недомолвки расцениваются ими как предательство и переживаются очень тяжело.

Першина Людмила Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент Московского гуманитарного педагогического института

Время поиска себя в мире и мира в себе.

Подростковый возраст — вечная проблема и для педагогов, и для родителей. Автор оспаривает распространенное мнение о том, что лишь интенсивная учеба и активный отдых способствуют социализации подростка. По ее убеждению, для нормального развития личности требуется не социализация, а обособление и самоуглубление, умение вырабатывать способность к собственному мнению.

Проблемы воспитания подрастающего поколения всегда привлекали внимание школьных педагогов, психологов и родителей. При всем многообразии подходов и методов воспитания большинство современных ученых и практиков придерживаются единого мнения по вопросу социальной адаптации подростков: необходимо как можно раньше социализировать ребенка, включить его в «нормальный» мир взрослых, сделать подростка исправно функционирующим членом общества. В данной статье мы предлагаем взглянуть на эту проблему под другим углом. Наши собственные жизненные наблюдения, опыт работы в школе и особенно знакомство с работами известного российского ученого-философа А.С. Арсеньева являются базой для изложенной ниже позиции.

Дайте ему возможность подумать, поразмышлять

О психических особенностях подросткового возраста написано очень много, большинством ученых этот возраст определяется как кризисный, так как данный период в жизни человека характеризуется резкими качественными изменениями. В первую очередь — неравномерным развитием организма, связанным с половым созреванием. Конфликт между духовным миром и телесно-чувственными ощущениями и желаниями, как правило, протекает для подростка очень болезненно и не только у мальчиков, как это принято считать, но и у девочек, только в более скрытой форме.

В художественной литературе прекрасно описаны ситуации, когда в юной душе вступают в конфликт идеальные любовные переживания и чисто физиологические половые импульсы. Подростка в прямом смысле «раздирают» противоположные чувства и желания: «поклоняться» идеалу и «обладать» этим идеалом, отсюда настоящие, взрослые страдания, зачастую проявляющиеся в различных попытках уйти от этих страданий или в мир алкогольных или наркотических грез, или вообще «уйти», покончить с собой.